По материалам публикаций на Центральном сайте КПРФ

Статья Председателя ЦС РУСО И.Н. Макарова.

«В нём было человеческое величие».

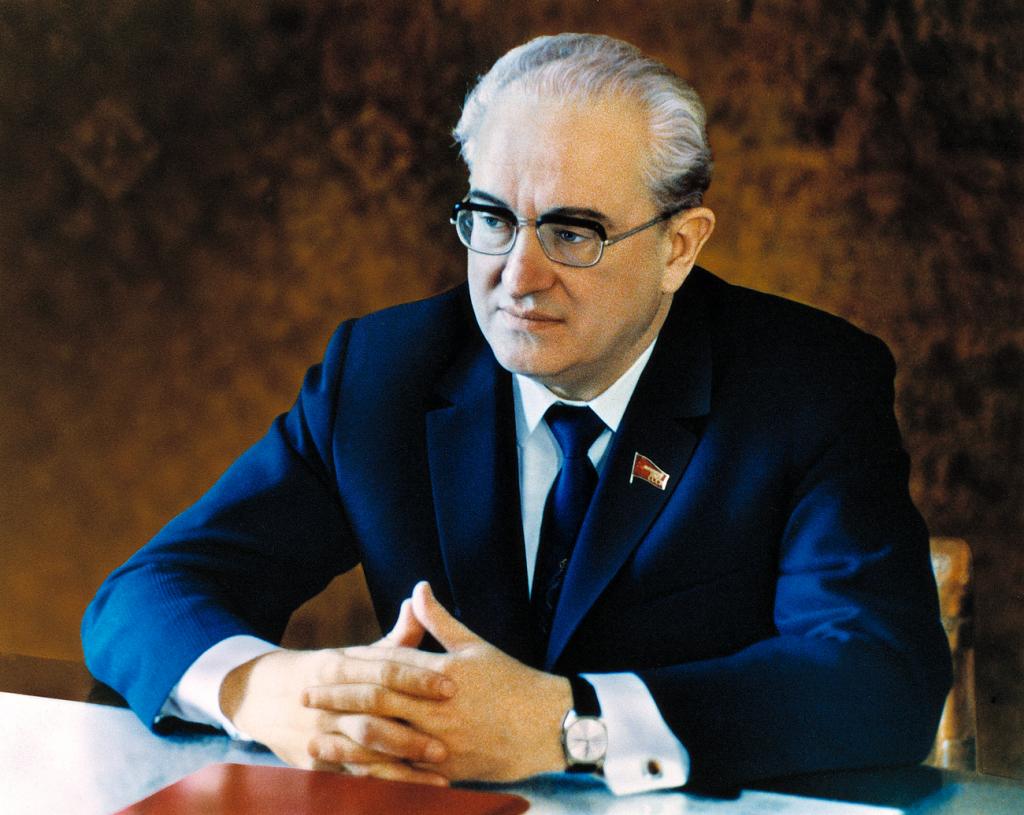

Янош Кадар

Юрий Владимирович Андропов относится к числу тех исторических деятелей, положительные оценки которых встретишь крайне редко. Зато антиандроповский хор весьма громок и многоголос. Обвинения, звучащие на «либеральном фланге», сводятся в основном к избитой формуле историка Р. Медведева, которой он озаглавил одну из своих книг, — «Генсек с Лубянки». Там и по сию пору, словно мантру, повторяют вслед за своим духовным «папашей» А. Яковлевым: «Юрий Андропов — человек хитрый, коварный и многоопытный. Нигде толком не учился. Организатор моральных репрессий, постоянного давления на интеллигенцию через ссылки, высылки, тюрьмы и «психушки»».

Хулители «справа» (сейчас это «в тренде»), напротив, вменяют ему в вину ни много ни мало развал СССР. Читателю, полагаем, приходилось слышать бульварную байку про то, что «плюрализм» с «гласностью» и «демократией» придумала ещё в 1960-е годы засевшая-де в аппарате ЦК КПСС компания «скрытых троцкистов»: Андропов, Примаков, Арбатов, Иноземцев — с Куусиненом во главе. Причём, как минимум, двое из них, будучи «масонами высшей степени посвящения», закрытым указом английской королевы за свою подрывную антисоветскую деятельность удостоились даже ордена Бани (видимо, женской). Ладно бы, если подобное несло лишь дремучее маргинальное отребье. Цитата принадлежит ныне здравствующему, довольно видному дипломату советской школы.

Парадоксальным образом существует ещё один вид «подачи» массам андроповского образа. Время от времени, в зависимости от потребностей текущего момента, некоторые официальные пропагандисты и «придворные» историки преподносят его как «истинного патриота», «имперца», идейного наследника графов Уварова и Бенкендорфа. При этом никогда не забывают намекнуть на то, что хорошо замаскированный «консерватор-антикоммунист» Андропов являлся никем более, как политическим предтечей других «истинных патриотов» — нынешних обитателей Кремля и Старой Площади.

Многослойные напластования домыслов, слухов и намеренной лжи делают осмысление исторического феномена Ю.В. Андропова, как и быстротечного времени его пребывания на высшем партийном и государственном постах, задачей непростой. Нынешний год, вобравший в себя и 110-летие со дня его рождения и, одновременно, 40-летие со дня смерти, побуждает ещё раз попристальнее вглядеться в эту крупнейшую фигуру Советской эпохи. Актуализации требует и идейно-политическое наследие Андропова, ясное представление о котором имеет не столь уж широкий круг думающих, стремящихся к истине наших современников.

У перепутья

С течением лет стало стираться из памяти, что имя героя этих заметок упоминалось в первой редакции Программы КПРФ: «При широкой поддержке партийных масс и общества в 1983 году Ю.В. Андропов начал перестройку управления народным хозяйством, демократизацию государственной и общественной жизни. Данные начинания благотворно сказались на жизни народа». Отметим: историческая миссия Андропова прямо увязывается с понятием «перестройка». Авторы главного партийного документа в 1995 году ещё смело употребляют именно это слово. Однако страшный рубец, оставленный в народной памяти горбачёвщиной и ельцинщиной, от которых страна не может оправиться и до сих пор, навсегда изуродовал его первоначальный, социалистический смысл.

Безвременно покинувший этот мир в конце 2023 года видный учёный-марксист А.В. Бузгалин рассматривал историю Советского государства как 74-летний период противоборства двух начал — «красного» (новаторского, творческого, самодеятельного) и «серого» (архаичного, казённо-бюрократического, мещанского). Несмотря на всё литературное изящество таких «цветовых» ассоциаций, вернее всё же будет перейти на язык исторического материализма.

Становление советского социалистического строя суть беспрерывная борьба революционных и контрреволюционных тенденций общественного развития. Эта борьба вполне укладывалась в известное определение Маркса из его «Критики Готской программы»: «Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло».

В начале 1980-х гг. контрреволюционные тенденции стали не просто усиливаться. Именно к этому моменту, на наш взгляд, в СССР начали складываться социально-экономические предпосылки для предстоящей буржуазной реставрации. «Первоначальный» социализм, который у нас поспешили объявить «развитым», «победившим полностью и окончательно», утрачивал инициативу в экономическом состязании со зрелым капитализмом. Если в 1961-75 гг. среднегодовые темпы прироста национального дохода, используемого на потребление и накопление, составляли 5,3%, то в 1976-80 гг. они упали до 3,9%, а в 1982 г. — и вовсе до 3,5%. Средняя производительность труда стран-членов Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) к уровню развитых капиталистических стран составляла в промышленности 52%, в сельском хозяйстве — 15%. Доля импорта зерна в государственных расходах Советского Союза возросла за XI пятилетку (1981-1985) до 37%.

Следствием всё более очевидного несоответствия сложившихся ещё в 1930-50-е гг. производственных отношений стремительно растущим производительным силам явилась несбалансированность экономики, порождавшая дефицит, бесконечные очереди, спекуляцию. Ощущалась нехватка почти всего: современных машин и оборудования, строительных материалов, потребительских товаров, продовольствия.

Параллельно с накоплением экономических проблем шло подспудное формирование трёх движущих сил грядущей контрреволюции. Руководящая советская элита, обособившаяся, по сути, в отдельную социальную группу, буквально на глазах приобретала признаки нового класса, не укладывавшегося в общепринятую «трёхчленку» советского обществоведения: рабочие, крестьяне, интеллигенция. Так называемые «цеховики» и торговцы — зачаток будущей криминальной буржуазии «лихих девяностых» — энергично функционировали в весьма внушительном «теневом» секторе экономики. В 1979 г. дело и вовсе дошло до того, что в Кисловодске, словно между государственными ведомствами, было заключено соглашение кавказских «воров в законе» с «цеховиками» о дальнейшей совместной работе. Наконец, ещё одной силой, приближающей гибель советского строя, выступила националистически настроенная интеллигенция союзных республик. Именно она затаённо, а иногда уже и в открытую внушала местному населению мысль о том, что все проблемы в его жизни идут от диктата Москвы, от русских. Всё это делалось под «дымовой завесой» возращения к истокам национального самосознания, к религиозным и культурным и устоям, к «великому прошлому» этих малых наций и народностей. Вот почему совсем скоро в одних и тех же рядах разрушителей окажутся и «переродившийся» партийный бонза Ельцин, и подпольный предприниматель-миллионер Тарасов, и грузинский литератор Гамсахурдия.

Контраст между громогласно провозглашённым в 1961 г. коммунистическим завтра и реальной жизнью сегодня становился нестерпимым. Отсутствие ясного видения перспектив порождали социальную апатию, цинизм и весь связанный с ними клубок злоупотреблений. В.Г. Распутин так говорил об этом с трибуны восьмого писательского съезда: «Русская литература с болью, и не сегодня только, на весь свет сказала о пьянстве русского мужика и как следствие — утере им гражданской активности». Недаром литературной метафорой тех времён стала его пронзительная повесть «Пожар».

Ко всему этому следует присовокупить и постоянно действовавший «внешний фактор». Из 74 советских лет лишь 63 были относительно мирными. Блестяще одолев «досоциалистические» задачи — индустриализацию и культурную революцию, Советская власть вынуждена была дважды приступать к созданию производственно-экономических основ нового строя в условиях послевоенной разрухи. В 1982 г. был объявлен очередной (теперь — рейгановский) «крестовый поход» против коммунизма. Советский Союз (как ныне — Россия) вновь нарекался Западом «средоточием мирового зла». Совсем в духе современных Джонсонов и Макронов премьер-министр Великобритании М. Тэтчер заявляла тогда, что беспечная политика западных держав в отношении гитлеровской Германии уже привела ко второй мировой войне. Поэтому «необходимо всеми силами противодействовать коммунистическим планам захвата мира». Долгосрочная политика, направленная, прежде всего, на экономическое удушение СССР путём втягивания его в дорогостоящую гонку вооружений, проносила свои плоды. В Москве не могли не считаться с тем, что всего за пять лет военные ассигнования США составили поистине астрономическую сумму — более 2 трлн. долларов. Сверх того, 7 млрд. ежегодно расходовалось на психологическую войну и другие подрывные действия против стран социалистического содружества.

С уходом своего прежнего лидера, сколь ожидаемым, столь и внезапным, Советская держава оказалась у перепутья: либо и дальше погружаться в трясину социального регресса, либо переломить гибельную тенденцию и сохранить коммунистический вектор развития. С социально-классовой точки зрения Ю.В. Андропов и стал олицетворением тех общественных сил, которые вступили в последнюю схватку за продолжение пути, который трудовой народ избрал в 1917 году.

Последний большевик у государственного штурвала

Часто приходится слышать и читать, что Андропов был личностью неоднозначной, крайне противоречивой. Отчего же, однако, противоречивой? Напротив, есть все основания утверждать прямо противоположное. Юрий Владимирович обладал натурой вполне цельной, причём в фундаменте этой цельности лежало самобытное историческое явление, имя которому — большевизм. Волею судеб Коммунистическая партия и Советское государство получили в нём первого и, к сожалению, последнего после 1953 года руководителя большевистского типа.

В конце далёких двадцатых в своём приветствии И.В. Сталину по случаю 50-летия со дня рождения, патетично озаглавленном «Твердокаменный большевик», Г.К. Орджоникидзе выделил такие составляющие его духовного облика, как «верность ленинизму, железная воля претворения ленинизма в жизнь и огромный организаторский талант». К собирательному портрету типичного руководителя-большевика, нарисованному «неистовым Серго» всё же стоит добавить пару штрихов. В первую очередь — свободное владение научной теорией марксизма, ту самую классическую марксистскую «выучку», которая предполагает широчайший кругозор, по известному ленинскому выражению, знание «всех тех богатств, которые выработало человечество».

В результате небывалых социальных потрясений и естественной смены поколений руководящее ядро Советского государства покинула вначале «ленинская гвардия», затем — героический «призыв» переломных двадцатых и тридцатых годов. К середине шестидесятых уровень теоретической грамотности и духовной культуры руководителей высшего звена резко упал. А.Н. Шелепин, более четверти века проработавший в верхних эшелонах партии и государственной власти, не без изумления вспоминал об одном из первых лиц СССР. Тот, как выяснилось в личном общении, не имел ни малейшего представления об основополагающих работах В.И. Ленина, не говоря уже о прочих классиках марксизма.

Контраст между Андроповым и такими вот «пламенными борцами» был абсолютно очевиден. Об этом в один голос говорили все, кто хоть однажды соприкасался с ним в жизни и работе. Свидетельств тому — масса. Приведём здесь лишь три из них. Е.И. Чазов, в первой половине 1980-х гг. — начальник 4-го Главного управления при Минздраве СССР: «Это был интеллигентный, широкообразованный человек, прекрасно разбиравшийся в литературе, искусстве. Ничто человеческое ему не было чуждо: ни поэзия, ни любовь». Н.К. Байбаков, председатель Госплана СССР, вспоминал Андропова как «высокоэрудированного, интеллектуального человека, человека острого аналитического склада ума и больших духовных качеств». А.И. Лукьянов, первый заместитель заведующего Общим отделом ЦК КПСС: «Он рассказал мне о своей фонотеке музыкальных произведений. Это был интереснейший разговор, который запомнился рассказом о разнице творчества Рихарда Вагнера и Бетховена, произведения которого он очень любил и ценил. Передо мной совершенно неожиданно предстал большой знаток и тонкий ценитель мирового музыкального искусства».

Могут резонно возразить: цитировать сторонников да поклонников — дело нехитрое. Что ж, дадим слово и ненавистникам. Бывшему главному архивисту РФ господину Пихое, сплавившему в 1990-е годы за рубеж огромное количество поистине уникальных документов, не по нутру «коммунистический фундаментализм» Андропова. Ровно так же и «политрук-расстрига» Волкогонов считал его «самым ортодоксальным советским руководителем после Ленина и Сталина».

Не менее важной отличительной чертой людей из «большевистской когорты» был ярко выраженный внутренний «стальной стержень», составляющими которого были бесстрашие, способность идти на оправданный риск, определённая жёсткость (иной раз — даже максимализм) в принятии решений, полная самоотверженность. Решающее влияние на формирование Андропова-лидера оказали, по-видимому, два сложнейших этапа его биографии: организация партизанского движения в годы борьбы с фашизмом и, говоря его собственной поэтической строфой, «венгерский горестный урок».

В 1941-43 гг. усилиями «Могикана» — таков был подпольный позывной первого секретаря ЦК комсомола Карело-Финской ССР — было подготовлено и направлено в партизанские отряды республики более тысячи разведчиков, радистов и связников, многие из которых удостоились правительственных наград. В тылах оккупантов и даже на территории соседней Финляндии бесстрашно орудовал молодёжный отряд «Комсомолец Карелии», совершивший 17 боевых рейдов. Высокой оценкой их вклада в общую Победу стала телеграмма Верховного главнокомандующего: «Беломорск. Центральный комитет комсомола Карело-Финской ССР. АНДРОПОВУ. Передайте комсомольцам и молодежи Карело-Финской ССР, собравшим 1 191 000 рублей на строительство вооружений для Красной Армии, мой горячий привет и благодарность Красной Армии. СТАЛИН». Н.Н. Месяцев, один из признанных вожаков ВЛКСМ в 1950-е гг., писал о той суровой поре: «Комсомол воспитал подлинных рыцарей, беззаветно преданных своему народу, а из стен его ЦК вышла целая плеяда государственных и общественных деятелей, в том числе Юрий Владимирович Андропов».

Вновь в боевую обстановку ему суждено было попасть через 10 лет уже в ранге совпосла в Венгрии. В дни вспыхнувшего из-за грубейших ошибок руководства правящей Партии труда фашистского мятежа Андропову не раз пришлось рисковать жизнью. Ещё немного и его могла постичь судьба тех, кого озверелая орава вешала вверх ногами на фонарные столбы и деревья, сжигала заживо. По пути в аэропорт на встречу прилетевшего в Будапешт члена Президиума ЦК КПСС А.И. Микояна, советские дипломаты попали в засаду. Непосредственный свидетель инцидента В.Н. Каземиров рассказывал: «Толпа, состоявшая в основном из студентов и молодёжи, бросала в посольские машины камни, доски, подкатывала бочки, а затем открыла стрельбу… Повернуть назад было невозможно, так как разъярившаяся толпа продолжала преследование загнанной в западню кавалькады. Тогда Ю.В. Андропов с некоторыми сотрудниками, оставив автомашины, двинулся навстречу преследователям. Растерявшись от этой «психической атаки», распоясавшиеся демонстранты, онемев от неожиданности, словно загипнотизированные дерзостью советских дипломатов, хмуро расступились».

В роковые мгновения жизни он неизменно сохранял несокрушимую силу духа, готовность к самоотречению во имя великого дела. Либерально настроенный академик Г.А. Арбатов, оставивший обстоятельные воспоминания о годах совместной работы, с некоторым непониманием, свойственным людям подобного типа, писал, что Андропов «был известен личным бескорыстием, доходившим даже до аскетизма», выделялся «равнодушием к житейским благам, а также тем, что в этом плане держал в «чёрном теле» семью». Будущего руководителя страны отличали также «отсутствие властолюбия, стремления к тому, чтобы стать «главным». Не исключено, что он и начал о себе думать как о преемнике Брежнева просто потому, что не видел никого другого (во всяком случае, достойного в тот момент в числе возможных кандидатур не было)».

В свете сказанного тяжёлое для Ю.В. Андропова решение занять высший пост в партии поздней осенью 1982 года при полном осознании неизлечимости своего недуга предстаёт ничем иным, как актом нравственного самопожертвования. Распространённый миф о пресловутой андроповской «мании власти» рушит и показательный факт, отмеченный в мемуарах В.А. Крючкова. Близкий на протяжении многих лет соратник Андропова особо подчеркнул, что в момент избрания генсеком у него были все основания ссылаться на неважное самочувствие и в связи с этим предлагать Политбюро подумать о другой кандидатуре. «Однако к его просьбе не прислушались», — подытожил реальный очевидец того непростого выбора.

Эти, пусть далеко не исчерпывающие, «штрихи к портрету» дают право говорить об Андропове как о последнем большевике в главном кабинете Кремля. Несомненно, Юрий Владимирович знал истинную цену многим из тех, кого досужая молва назначила ему в «единомышленники» и «последователи». Об одном уже упомянутом нами «сподвижнике» не без юмора он говорил следующее: «Знаете, есть коммунисты, которых нельзя считать большевиками. Вот возьмите, например, Арбатова — коммунист-то он, конечно, коммунист. А вот назвать его большевиком язык не поворачивается».

Короткий ренессанс ленинизма

Ленин в жизни Андропова был так же естественен и незаменим, как воздух. Не для красного словца, не для рисовки с именем Ленина на устах Андропов начинал и заканчивал любое дело. Вот, казалось бы, чисто «технический», рабочий момент — «узкое» совещание с секретарями ЦК 7 декабря 1982 г. Только что избранный генсек открывает его следующими словами: «Я хотел бы остановиться на одном, на мой взгляд, очень важном вопросе — на вопросе об усилении работы по контролю и проверке исполнения решений ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Как вы знаете, В.И. Ленин называл эту работу живой, организаторской деятельностью партийных организаций». Цитирует по памяти, но совершенно точно. Иных подчас изумляла андроповская апелляция к Ленину даже в быту. Некто Клемашов, которому на короткое время выпало быть лечащим врачом секретаря ЦК Андропова, с плохо скрываемой неприязнью вспоминал: «Он — человек, фанатично преданный идеям В.И. Ленина. Во время последней длинной беседы с ним в 1968 году он сказал мне: «Держитесь Ленина и будете твёрдо ходить по земле»».

Дух ленинизма чувствовался и в масштабных, и в малых поступках Андропова. Всего через 3-4 года после его ухода из жизни лозунг борьбы со злоупотреблениями партэлиты станет культовым для Ельциных, Гдлянов, Собчаков, Станкевичей и легионов других «страдальцев» за народное счастье, создавших впоследствии одну из самых чудовищных коррупционных систем в мире. В отличие от записных борцов с привилегиями других, Андропов, встав у государственного штурвала, начал с самого себя. Тотчас был расформирован немалый по численности «Секретариат при Генеральном секретаре ЦК КПСС», дублировавший функции целого ряда отделов центрального партаппарата. Прекратились выезды «царского» кортежа правительственных машин, постоянно сопровождавших «первое лицо» государства. На глазах общества словно ожили ленинские строчки: «Т. Дзержинский! У меня возникает серьёзное опасение: нет ли «преувеличения» в расходах на мой гараж, который взят, кажись, под сугубый надзор ГПУ. Не пора ли «сжать» сие учреждение и сократить расходы на него?».

На смену словесной шумихе, заезженным штампам, пустому фразёрству, вызывающей отвращение парадности весьма скоро пришли трезвый анализ действительного положения вещей, деловитость, строгая взыскательность. О многом говорит, например, дневниковая запись заместителя заведующего Международным отделом ЦК КПСС А.С. Черняева от 20 декабря 1982 г.: «Был на Политбюро — совсем другая картина … Свободно говорят, бросают реплики, дискутируют. Андропов, как и на Секретариате, выуживает главное и делает практические выводы-задания». Другой работник аппарата ЦК партии А.М. Александров-Агентов подметил и такую деталь: «Характерно, что из всех руководителей, с которыми мне пришлось работать, только Андропов практиковал серьёзное коллективное обсуждение вопросов, намечавшихся к рассмотрению на очередном заседании Политбюро. Мы все собирались вокруг него в кабинете, каждый докладывал суть «своего» вопроса и свои соображения о путях и методах его решения. Другие высказывали свои мнения. Андропов или соглашался, или возражал, или просто принимал к сведению. Но, во всяком случае, в итоге он был лучше «вооружён» по каждому из вопросов». Как вновь не сопоставить это с небольшой «зарисовкой» с заседаний Совнаркома начала 1920-х гг.: «У Владимира Ильича никогда нельзя было отделаться общими фразами, он всегда припирал к стене докладчиков, требуя фактов, документов».

Стремительно сокращалась дистанция между «забронзовелой» ранее верховной властью и простыми людьми. Вновь, как в первые советские годы, в центральных газетах стали появляться регулярные отчёты о заседаниях Политбюро и Правительства. Тот же профессиональный пропагандист Черняев не верил глазам своим: «Народ впервые за много лет бросается читать передовые «Правды»! Почти исчезла казёнщина, и почти нет пошлого хвастовства». К тому же, предпринималась попытка ввести в систему издание полных стенографических отчётов Пленумов Центрального Комитета КПСС. Такая практика существовала в 1920-е гг., затем была возобновлена в период с 1958 по 1965 гг., и вот, наконец, вернулась осенью 1983 года. Именно тогда тиражом в 100 тыс. экземпляров «Политиздатом» был выпущен Стенографический отчёт июньского Пленума ЦК, рассмотревшего вопросы идеологической и массово-политической работы партии, а также принявшего ряд организационных решений. В следующий раз стенограмма пленарного заседания центрального руководящего партийного органа станет общедоступной только в 1990 году. Андроповский посыл обществу был предельно ясен: партии нечего скрывать от своей классовой опоры — трудового человека.

Сверяя себя с Лениным, Андропов старался как можно меньше внимания уделять форме, и как можно больше — сути. Сам стиль его государственной деятельности показывал: почитание памяти вождя Великого Октября, продолжение начатого им дела заключается отнюдь не в возведении всё новых и новых его монументов. По инициативе лидера партии в апреле 1983 г. было принято знаковое Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об устранении излишеств в расходовании государственных и общественных средств на строительство мемориальных сооружений».

Вместе с тем, отношение к историческим символам, излучавшим свет первых лет Революции, теплоту ленинских рук, у Андропова всегда было особым. Так, будучи ещё Председателем КГБ СССР, 13 сентября 1974 г. он направил в Политбюро ЦК партии следующее предложение: «7 ноября 1918 года В.И. Лениным на Красной площади на Сенатской башне была открыта мемориальная доска, на которой были начертаны слова: «Павшим в борьбе за мир и братство народов»… Мемориальная доска на Сенатской башне находилась до 1948 года и из-за повреждений была снята… Считали бы целесообразным поручить Министерству культуры СССР принять меры к восстановлению доски на Сенатской башне Московского Кремля».

Сражение за возрождение в массовом общественном сознании ценностей ленинизма, развёрнутое Андроповым, воодушевило тогда многих, но в первую очередь — старожилов партии. Легендарный ленинский соратник В.М. Молотов, перешагнувший 93-летний рубеж, скорее безошибочным классовым чутьём ощутил в нём долгожданную преемственность революционных традиций. «За последние пару лет, — говорил он в беседе с поэтом Ф.И. Чуевым, — большим достижением стало появление двух человек. Во-первых, Андропов. Это для меня неожиданность, потому что я в кадрах, в частности, в большевистских кадрах, разбирался неплохо… Оказывается, в политике он твёрдый человек, с кругозором. Надёжный человек. По-видимому, он здорово вырос за годы работы… И второй человек — Ярузельский».

Те же мысли на встрече в ЦК КПСС с ветеранами партии, состоявшейся в конце лета 1983 г., высказал и Я.Д. Чанышев, член РСДРП (б) с марта 1917 г.: «Мы очень довольны, что руководство Центрального Комитета партии ведёт дела по-ленински, по-большевистски. И мы просим вас — не либеральничайте с теми, кто не об общем благе думает, не о работе, а только о личном благополучии». В ответ последовала реплика Ю.В. Андропова: «Это мы вам обещаем!». Но обещанию так и не суждено было воплотиться в жизнь. На беду, ренессанс не «плакатного», а подлинного ленинизма оказался стремительно-коротким. В скором времени клика «ликвидаторов» под иезуитским лозунгом «Даёшь возвращение к подлинному Ленину!» приступит к демонтажу всего ленинского наследия.

Политический мыслитель

Андропова, без всякого преувеличения, можно назвать мастером политической афористики. Не слишком увесистые сборники его произведений наполнены суждениями, всегда лаконичными, точными и образными. Это тот самый случай, когда словам тесно, а мыслям — просторно.

«Вне и помимо ленинизма марксизм в наше время попросту невозможен» (из доклада «Ленинизм — неисчерпаемый источник революционной энергии и творчества масс» (1982). «Наша политика — политика классовая по своим принципам и по своим целям» (из доклада «Ленинизм — наука и искусство революционного творчества» (1976). «Нас хотят разоружить, а НАТО ещё больше вооружить. На это мы не пойдём» (из ответов журналу «Шпигель» (1983). «Воинствующие сионистские организации, выступающие в качестве орудия наиболее реакционных кругов империализма» (из выступления «Идеологическая диверсия — отравленное оружие империализма» (1979). «Вопрос об укреплении дисциплины относится не только к рабочим, ИТР. Это относится ко всем, начиная с министров» (из беседы с московскими станкостроителями (1983). Сюда подходят и опубликованные уже после смерти автора его юмористические стихи про «лиходея», который однажды «сбрехнул» банальность, которую подхватили другие такие же «умники», «не замечая (вот напасть!), что чаще люди портят власть».

И, наконец, то, что цитируют очень часто, но почти никогда — точно. «…Если говорить откровенно, мы ещё до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живём и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические» (из речи на июньском Пленуме ЦК КПСС (1983).

«Хомо политикус» (человек политический) — так в шутку назвали Андропова в группе консультантов Отдела ЦК КПРФ по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. Один из них — Ф.М. Бурлацкий — среди прочих достоинств, особо выделял андроповское умение «глубоко проникать в политическую суть любой проблемы»: «Он, собственно, иначе и не мыслил, кроме как политическими категориями. Любой вопрос — шла ли речь о колхозе, предприятии, парторганизации, том или ином событии в странах Восточной Европы или на Западе — в его устах приобретал политическую окраску и характеристику. Это значит, что он рассматривал вопрос с точки зрения государственной политики страны, тех последствий, которые может иметь то или иное событие или решение для её интересов».

Андропов умел чувствовать поступь самой Истории, вникнуть в политическую философию её поворотного момента, обогащая советский марксизм рядом новых, не вписывавшихся в устоявшиеся «каноны» идей. Для начала, он предлагал «трезво представлять, где мы находимся». «Забегать вперёд — значит выдвигать неосуществимые задачи; останавливаться только на достигнутом — значит не использовать всё то, чем мы располагаем. Видеть наше общество в реальной динамике, со всеми его возможностями и нуждами — вот что сейчас требуется». Этот, на современный взгляд, незамысловатый тезис выглядел впечатляюще на фоне бравурных отчётов о нескончаемых победах и успехах, столь распространённых ещё в недавние времена.

Трезвый вывод Андропова придал всей системе общественных наук СССР мощный исследовательский импульс. Одно то, что у него получилось подтолкнуть вновь забуксовавшее в 1970-е гг. становление отечественной социологии, трудно переоценить. Ещё в мае 1918 г. В.И. Ленин, учреждая Социалистическую академию общественных наук, записал: «одной из первоочередных задач поставить ряд социальных исследований». Эта мысль получила развитие в ходе знаменитой дискуссии о профсоюзах 1920 года: крайне необходимо провести ряд опросов и обследований, сличить их с объективными данными статистики и сделать из этого практические, деловые предложения для будущего. Да и вообще, «побольше знания фактов, поменьше претендующих на коммунистическую принципиальность словопрений». Как всё это созвучно это с «крылатым» андроповским выражением: «Настрой на дела, а не на громкие слова!».

Скажем прямо: ленинские установки далеко не всегда были главенствующими в развитии советского обществознания. Конкретные социальные исследования носили, как правило, эпизодический, спонтанный характер. Научная работа в этой сфере была направлена преимущественно не на изучение общественных проблем, а на оперирование общими понятиями и нескончаемое цитатничество. Но на июньском Пленуме ЦК КПСС 1983 г. впервые за долгие годы снова заговорили о том, что в социологических исследованиях «пора переходить от оценок состояния социальных процессов к их прогнозированию, от разрозненных исследований общественного мнения к их систематическому проведению».

Постепенный разбор залежей прежних догм и устаревших положений, поворот лицом к жизни стали заметны в «толстых» научно-теоретических журналах. В самом деле, кому бы ранее хватило смелости заявить о вузовском курсе научного коммунизма такое: преподавателям «не удаётся представить данную науку как логическую систему знаний»? «Каждая тема излагается сама по себе, вне органической связи с другими, что ведёт к фрагментарному, одностороннему и эклектичному восприятию материала», — писал тогда на страницах главного теоретического и политического журнала «Коммунист» кандидат философских наук В. Фетисов из Ленинграда.

Такие статьи выступали своего рода «гербицидами» для ядовитых побегов приспособленчества и ренегатства, уже вовсю прораставших на поле социально-гуманитарных дисциплин. Пройдёт какой-нибудь десяток лет, и мы услышим откровения едва ли не самого крупного в Союзе специалиста по марксизму-ленинизму — академика Теодора Ойзермана. Дожив до ста лет и издав напоследок книжонку с говорящим названием «Оправдание ревизионизма», он заявил буквально следующее: «Этот курс был пустопорожним. Всё то, что у Маркса и Энгельса говорится о научном коммунизме, можно изложить на 4-5 страницах».

«Пустопорожние» разглагольствования Ойзерманов действительно обходили стороной реальные противоречия формирующегося социалистического общества. На теоретическом уровне этот комплекс вопросов не рассматривался, пожалуй, со времён «Экономических проблем социализма в СССР» Сталина. В частности, пагубные иллюзии порождало господствующее среди некоторых «философов» положение, что неантагонистические противоречия в условиях социалистического строя якобы примиряются. В действительности они могли разрешаться только в борьбе.

А между тем, именно в начале восьмидесятых впервые за годы Советской власти во весь рост встаёт проблема совершенствования механизма справедливого распределения общественных благ. Настоящим «громом среди ясного неба» в первом номере «Коммуниста» за 1983 г. прозвучало признание, что «в этом механизме у нас не всё ладно». «Нам глубоко чуждо любое проявление элитаристского снобизма, — заявлял журнал. — Никакие касты, стоящие вне масс и над массами, в условиях социализма недопустимы… Ни занимаемые служебные посты, ни уровень образования, ни важность выполняемых общественных функций — не даёт основания ни одному лицу, ни одной социальной группе, сообществу или объединению претендовать на исключительное положение».

Столь же неожиданной стала и аналитическая записка, направленная Генеральным секретарём в Политбюро осенью 1983 г. Суть её сводилась к предложению «не замыкаться на должностном принципе выдвижения кандидатов» в Верховный Совет СССР. Иными словами, планировалось ограничить действие принципа «автоматического» попадания высшей партийной и государственной номенклатуры в главный орган власти страны и, напротив, проложить дорогу туда «интересным», «заметным» людям, «проводникам линии партии в народе». К сожалению, Андропову удалось лишь приступить к решению грандиозной задачи избавления партии и страны от паразитического «нароста» — вросших в свои начальственные кресла прохвостов, занятых личным обогащением. В ряде областных, городских и районных партийных организаций руководство обновилось на 25-35%.

Одно из специфичных, и, вместе с тем, острейших противоречий раннего социализма советского типа воплотилось в национальном вопросе. С одной стороны, Советская власть подняла десятки малых народностей до уровня «исторической жизни», дав им письменность, новую культуру и быт, национальную интеллигенцию. С другой стороны, по утверждению академика-этнографа Ю.В. Бромлея, она сформировала не менее 23 советских наций. Однако нация, как известно, понятие не этнокультурное, а социально-политическое. Между тем, к 1979 году в СССР лишь 16,3 из 124,6 млн. человек нерусских национальностей признавали русский — средство интернационального общения — своим родным языком.

При подготовке первого доклада Ю.В. Андропова в качестве главы партии на его стол легли материалы с привычным нарративом о том, что национальный вопрос решён у нас полностью и окончательно. Генсек обратил внимание на это место: «Решён-то он решен, а в чём именно? Если говорить о национальной эксплуатации, об отсталости окраин, об экономическом и культурном неравенстве, то здесь мы вопрос действительно решили. Но как объяснить тогда националистические проявления, вплоть до насилия в ряде регионов Среднеазиатских республик, национализм на Кавказе, живучесть националистических предрассудков на той же Украине? Словом, надо ещё подумать». Так в докладе о 60-летии СССР появился совершенно новаторский по расстановке акцентов абзац: «Жизнь показывает, что экономический и культурный прогресс всех наций и народностей сопровождается неизбежно ростом их национального самосознания. Это — закономерный, объективный процесс. Важно, однако, чтобы естественная гордость за достигнутые успехи не превращалась в национальную кичливость или зазнайство, не порождала тенденции к обособленности, неуважительного отношения к другим нациям и народностям. А такого рода негативные явления еще встречаются. И было бы неправильно объяснять это только пережитками прошлого. Их питают порой и наши собственные просчёты в работе. Здесь, товарищи, нет мелочей. Здесь важно всё — и отношение к языку, и к памятникам прошлого, и трактовка исторических событий, и то, как мы преобразуем села и города, воздействуем на условия труда и жизни людей». На удивление точные и провидческие слова.

От идей — к практике

Из контекста выступлений и статей Андропова следовало, что с «развитым социализмом» партийные идеологи сильно поторопились. «Наша страна находится в начале этого длительного исторического этапа, который, в свою очередь, будет, естественно, знать свои периоды, свои ступени роста», — писал он в своей главной теоретической работе «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР».

Примечательно, что андроповские, по сути дела, формулировки почти без изменений взяло на вооружение политическое руководство ещё одного социалистического государства, находившегося тогда на пороге больших перемен. На XIII съезде Коммунистической партии Китая (1987) подчёркивалось: «социалистическое общество находится у нас пока на начальной стадии развития и нам нужно не перескакивать через неё, а исходить из этой реальности». Более того, это концептуальное положение остаётся в силе и до сих пор. С трибуны XIX съезда КПК (2017) Председатель КНР Си Цзиньпин заявил: «Мы по-прежнему находимся и ещё длительное время будем находиться на начальной стадии социализма».

К слову, восстановление дружбы и сотрудничества с великим восточным соседом постепенно выводилось в наиболее приоритетное направление внешней политики. «Возьмите Китай, — рассуждал Андропов на заседании Политбюро ЦК КПСС 25 августа 1983 г. — Поругались 20 лет назад… А теперь вот, по прошествии двух с лишним десятилетий, смотришь на те события и думаешь: а зачем, собственно? Кому это было нужно? Из-за чего, собственно, спор-то вышел? И не находишь ничего серьёзного, чтобы оправдать нашу позицию». В развитие этих соображений на комиссии Политбюро по Китаю он настойчиво рекомендовал искать пути к преодолению затянувшегося нелепого разлада, не нужного обеим сторонам. В памяти Г.Х. Шахназарова сохранился его стратегический урок: «Помнишь у Ленина: исход схватки будет решаться в Китае, Индии и других странах Востока, где миллиарды людей, подавляющее большинство населения Земли. Так сейчас и получается. Туда, в развивающиеся страны, перемещается поле боя, там поднимаются силы, которых империализму не одолеть». И здесь Андропов ставил задачу по-ленински: «Каждый член Политбюро при рассмотрении любого вопроса должен помнить о состоянии коммунистического движения».

Ранее мы уже отметили, что считанные месяцы обновления страны дали простор для творческой марксистской мысли. Видимо, лишь по символическому совпадению, именно в февральском номере «Вопросов философии» за 1984 год — том самом, где был опубликован некролог Ю.В. Андропова, появились смелые размышления двоих обществоведов — А.П. Бутенко и В.С. Семёнова, посвящённые типологии противоречий реального социализма. В качестве ведущего ими называлось «противоречие между существующим преимущественно экстенсивным путём развития экономики и объективно требуемым преимущественно интенсивным путём экономического и всего общественного развития». Уловить смысл социально-философских терминов любому хозяйственному руководителю было немудрено. Видный экономист академик Л.М. Абалкин несколько позже говорил о тогдашнем положении дел: «Можно сказать, что мы находились в предкризисном состоянии. Если бы не были приняты решительные меры, — а первые шаги сделаны в 1982 году, после ноябрьского Пленума, — то последствия даже трудно себе представить».

Сам Андропов первоначальные итоги «решительных мер» по наведению элементарного порядка в сфере производства на совещании первых секретарей партийных комитетов 18 апреля 1983 г. иллюстрировал следующими цифрами: «План первого квартала по реализации продукции промышленностью выполнен на 102%. По сравнению с первым кварталом прошлого года объём промышленного производства увеличился на 4,7%. В 1982 г. этот показатель составлял 2,1%. Производительность труда возросла на 3,9% по сравнению с 1,5% в первом квартале прошлого года».

Незадолго до этого, в марте 1983 г., антисоветский эмигрантский журнал «Посев» по материалам своих «подпольных» информаторов опубликовал прелюбопытную заметку: «При Андропове стало строже. Нельзя опаздывать на работу ни на минуту… На кожевенной фабрике пересортировали бригады в звенья. Плохих работников согнали в отдельные звенья. Раньше было: «Подтяни отстающего». Теперь: «Отстающих — в отстающие бригады!». Раньше было: «Токарь, убери за собой рабочее место!», теперь: «Токарь, ты не уборщик, а квалифицированный рабочий. Уборку сделает не специалист. Ты же до последней минуты стой у станка!»».

Не простой народ, а «яйцеголовая» публика с антисоветским душком и сегодня обожает предания о том, как милиция и дружинники вылавливали «прогульщиков» в банях и парикмахерских. Очень хорошо высказался по этому поводу Н.И. Рыжков, в ту пору — секретарь ЦК КПСС по экономическим вопросам: «Критики бывшего Генсека вменяют ему в вину перекосы в борьбе за дисциплину. Да, как всегда, перекосы были. Даже во время молитвы дураки лоб расшибают. Перекосы не только в этом деле (а я могу назвать десятки подобных примеров) явились следствием кампанейщины, стремления как можно быстрее, досрочно выполнить то, на что нужны время и терпение. Но критики забывают, что именно он, невзирая на личности, жестоко спрашивал за разрыв между словом и делом, за пустословие и славословие. И это относилось, прежде всего, к партийным функционерам, членам ЦК, хозяйственным и государственным руководителям».

И всё-таки главным побудительным мотивом Андропова было не максимальное ужесточение государственной дисциплины и беспощадная борьба с коррупцией как самоцель, а наиболее полное раскрытие всех преимуществ социализма как более прогрессивной социально-экономической системы. Решающим критерием здесь была и остаётся производительность труда — по Ленину, «в последнем счёте, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя». И это почти получилось. Последствия тех или иных шагов в экономике, да и в любой другой сфере социального бытия, дают о себе знать не сразу. Андроповский «задел» сказался позже. В 1987 г. экономисты Л.Б. Вид, Е.А. Иванов, В.Н. Кириченко обобщали: за пятилетие с 1983 года в результате энергичных мер по усилению управляемости в народном хозяйстве рост национального дохода, использованного на потребление и накопление, составил 116,5%; промышленного производства — 120; среднегодового объёма валовой продукции сельского хозяйства — 105,5; реальных доходов населения — 111%. И, наконец, основное: за счёт роста производительности общественного труда было получено 90% прироста национального дохода. Последний показатель говорил о поворотном пункте во всей динамике социалистического строительства. Впервые, в соответствии прогнозами Маркса, социализм вплотную подошёл к тому, чтобы начать развиваться на своей собственной экономической базе.

От американских «советологов» к отечественным либералам гайдаровско-чубайсовского «разлива» перекочевал затасканный тезис о том, что в основе пусть ещё робких, но существенных успехов Андропова лежали лишь административное принуждение, командный окрик, всеобщая обязаловка. Однако те, кто поумней, вынуждены признавать и другие факторы. Передовую часть общества «окрылил» тогда и новый закон о трудовых коллективах, предусматривающий расширение участия работников в управлении своими предприятиями, введение в практику предварительного обсуждения ключевых решений партии и правительства в заводских и фабричных цехах. Это и «запуск» масштабного экономического эксперимента, охватившего хозяйствующие субъекты пяти союзных и республиканских министерств. Здесь вводились элементы организационной самостоятельности, хозрасчёта, сокращалось число «контрольных показателей», но, вместе с тем, усиливалась и ответственность за невыполнение договорных обязательств. Даже такой «патентованный» антисоветчик, как Р. Пихоя, утверждал, что так называемая «административно-командная система» в том виде, в каком она сложилась в 1930-60-е гг., в первой половине восьмидесятых уже перестала существовать. На её место пришла «распределительно-согласовательная система», где сталкивались интересы государства и различных ведомств.

* * *

Ю.В. Андропов не раз откровенно признавал, что у него нет готовых рецептов. Его пытливая мысль только нащупывала возможные пути решения накопившихся острейших проблем советского общества. О том, какими могли быть эти пути продолжают яростно спорить и сегодня. Ясно, пожалуй, одно (здесь трудно не согласиться с В.И. Воротниковым): «страна, партия потеряли выдающегося лидера. Причём лишились его на очень важном и сложном этапе».

И всё же никак не обойти вопрос, прозвучавший в «ближнем кругу» соратников в скорбные февральские дни 1984 года: «Не слишком ли мы преувеличиваем роль Андропова? Генсеком-то он работал совсем немного времени, всего год с небольшим». Добавим сюда же и другие избитые клише: как быть с Горбачёвым, которому была дана «зелёная улица»? Не мог же ещё недавно «всеведущий» председатель КГБ не знать, кто и чем «дышит»?

Любителей вершить «исторический суд», налево и направо вынося безапелляционные приговоры, в наши дни развелось великое множество. Между тем, их «авторитетные» обвинения смехотворны: ещё в период «коллективного руководства» 1950-х гг. «отслеживать» и прослушивать руководящих партийных работников «компетентным органам» было строжайше запрещено. До конца разобраться, кто есть кто, банально не хватило времени. Однако сумел же Андропов «раскусить» гнилое нутро давно переродившегося Яковлева. На предложение очередного «ходатая» возвратить его на работу в Москву, отрезал: «Назад, в аппарат ЦК, ему пути нет!».

Что же касается другого и главного «соавтора катастройки», то на его счёт имеется показательный фрагмент в памятных записках В.В. Гришина, не менее двух десятилетий входившего в состав высшего политического руководства СССР: «Сейчас много пишут о том, что якобы Андропов сориентировался на Горбачёва как на своего преемника на посту руководителя страны… Должен сказать, что в узкий круг руководителей партии Андропов Горбачёва не включал, никогда не упоминал его как возможного преемника на посту руководителя партии, ничем не выделял среди других членов Политбюро». Эти наблюдения подтверждает и помощник Генерального секретаря В.В. Шарапов. Андропов, по его убеждению, «не предпринимал шагов по дальнейшему продвижению Михаила Сергеевича. На то, видимо, были свои причины. Во всяком случае, в репликах, брошенных в разговоре с нами после бесед с Горбачёвым, Юрий Владимирович нередко замечал: «С ним ещё надо работать и работать…»».

При этом по обыкновению умалчивается, что он не ошибся в компетентности и порядочности В.И. Воротникова, Н.И. Рыжкова, А.И. Лукьянова. До столетнего возраста за дело социализма неустанно боролся выдвинутый по инициативе Андропова в секретари ЦК партии Е.К. Лигачёв. Одним из первых непримиримую войну горбачёвщине и яковлевщине объявил Г.А. Зюганов, мобилизованный на работу в Центральный Комитет по «андроповскому призыву» 1983 года.

С именем Ю.В. Андропова навсегда будет связан уникальный опыт советских коммунистов по защите созревающего, но ещё далеко не сформировавшегося социалистического строя от внешней и внутренней контрреволюции. «Его деятельность была направлена на то, чтобы страна, мобилизовав огромный потенциал, накопленный за предыдущие десятилетия, совершила качественный скачок в своём развитии», — говорилось в Постановлении Президиума ЦК КПРФ «О 100-летии со дня рождения Ю.В. Андропова». Пусть этот опыт и был наработан в исключительно своеобразных условиях, к нему не раз ещё придётся обращаться и в научных изысканиях, и в социальной практике.

Это имя не будет предано забвению будущими поколениями партийцев. Вот один из заветов, оставленный им Андроповым: «Не может не вызывать беспокойства и опасный грибок мещанства, проникающий в молодёжную среду. С такими явлениями, с такими настроениями нужно решительно бороться. Нашим наследникам необходимо прививать такой взгляд на жизнь, при котором материальные блага (а их со временем должно быть и будет становиться больше) не довлели бы над человеком, а служили бы удовлетворению его самых высоких потребностей. Только духовное богатство человека поистине безгранично. И хотя его не положишь в кошелёк и не повесишь ради престижности на стену — мы за такое накопительство. Единственно достойное человека, советского человека».

Таким и останется он в истории коммунистического движения, в истории нашей страны. Строгим и честным. Несгибаемым романтиком. Бессребреником. Творческим марксистом-ленинцем. Несбывшейся надеждой на достойное будущее. Великаном человеческого духа.

И.Н. Макаров,

Председатель Центрального Совета РУСО.

Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.