По материалам публикаций на сайте газеты «Правда»

Автор статьи — Александр Дьяченко

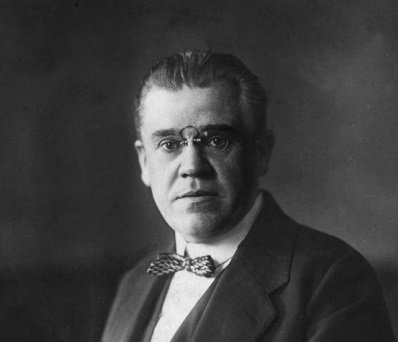

К 150-летнему юбилею И.М. Москвина

24 февраля 1936 года в связи с шестисотым представлением трагедии А.К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» К.С. Станиславский обратился с письмом к И.М. Москвину: «Милый и дорогой Иван Михайлович! Играть в течение многих лет эпизодическую роль — большой труд, но играть такую роль, как Фёдора, в течение стольких же лет, с таким темпераментом и нутром, отдавая всего себя роли, — это есть потрясение. Шестьсот таких потрясений создают подвиг. Вы преодолели такой подвиг. Он помог созданию славы Художественного театра как в Москве, так и в Европе и Америке. Любящий Вас К. Станиславский». В эти дни мы отмечаем 150-летний юбилей великого актёра Ивана Москвина — корифея русского театра.

Иван Москвин — из поколения тех театральных деятелей России и СССР, кому мы обязаны возникновением принятого теперь во всём мире понятия «великого русского психологического театра». Именно в процессе изучения и шлифовки актёрской практики и актёрских приёмов таких артистов, как Москвин, Качалов, М. Чехов, К.С. Станиславский и создал впоследствии свою знаменитую систему, получившую его имя. Вскоре она была принята в лучших мировых актёрских студиях и вузах в качестве основной теоретической базы и практической методики для обучения актёров театра и кино. Именно по данной системе обучались, скажем, такие великие звёзды Голливуда, как Ингрид Бергман, Мэрилин Монро и Аль Пачино. Названных всемирно известных выдающихся актёров можно по праву считать учениками не только Станиславского, Михаила Чехова (он создал в 1939 году в США актёрскую школу «Actors Laboratory»), но и Москвина!

Выйдя в первый раз на сцену Московского Художественного театра в роли царя Фёдора Иоанновича в 1898 году 24-летним юношей, Москвин не расставался с ролью в течение всей своей жизни. При этом образ несчастного, слишком мягкого самодержца актёр умудрялся всякий год освежать, углублять, поэтому и через сорок лет после премьеры зритель уходил со спектакля со слезами на глазах, потрясённый до глубины души.

Образы Москвина, создаваемые им на сцене, ошеломляли современников своей достоверностью. Театральные критики пытались объяснить и описать его актёрский феномен, который не поддавался однозначным оценкам даже самому Ивану Михайловичу. Так, в его записных книжках можно найти две взаимоисключающие оценки методики актёрской игры, которой он следовал.

«Ответы на вопросы, интересующие молодёжную группу МХАТа.

…Как накапливать состояние для вхождения в образ — МХАТ рекомендует создавать биографию образа, своеобразную партитуру роли, но как это делать? …

Должен ли актёр каждый раз перевоплощаться в играемый образ или он всегда должен сохранять своё собственное я? Качалов и Москвин не перевоплощаются. Чехов и Кузнецов перевоплощались. Кто из них прав?

Качалов: Барон, Анатэма, Бранд, Вишнёвый сад, Брут и Трофимов, Юлий Цезарь, Враги, Бронепоезд, Чацкий.

Я: Ревизор, Бобчинский и городничий, Фёдор, Лука, Снегирёв, Епиходов, Ноздрёв, Хлынов, Загорецкий».

Из данной записи в дневнике Москвина выходит, что он, в отличие от Михаила Чехова, на сцене не перевоплощается, а всегда остаётся самим собой. И в доказательство приводит список своих лучших ролей. В другом месте дневника Москвин записал следующее:

«… Должен ли актёр, по Вашему мнению, играя разные роли (а тем более характерные) полностью перевоплощаться или быть собою в предлагаемых обстоятельствах?

Должен.

Нужно знать точный замысел режиссёра по всей пьесе, чего он хочет — сквозное действие, роль в пьесе вашего образа. Образ, оторванный от замысла пьесы, играть нельзя».

Однажды Максим Горький после просмотра мхатовской постановки его пьесы «На дне», где роль Луки исполнял Москвин, сказал ему:

— Вы играете не то, что написано у меня. Но, может быть, так правильнее…

И действительно, вместо проходимца, шарлатана и бродяги, который втирается в доверие к обитателям ночлежки, высказывая им сочувствие, в надежде на этом нажиться (выписанный в пьесе образ), Москвин играл совершенно убеждённого в своей правоте религиозного проповедника. Совсем не жулика, а искреннего утешителя неудачников и обездоленных. И при такой подаче морализаторство Луки на фоне беспросветной нищеты обитателей ночлежки выглядело ещё более издевательским и циничным. А замысел автора, то есть Горького, становился ещё более глубоким и философским. Перефразируя известное выражение, можно сказать, что Лука в исполнении Москвина раздавал голодающим пирожные.

«Мне кажется, талант Москвина надо уподобить буйной живописи (допустим — Малявина)», — сказал о Москвине драматург и писатель Виктор Ардов, оставивший воспоминания о многих выдающихся деятелях культуры СССР.

Иван Михайлович Москвин — коренной москвич, родился 19 июня 1874 года в семье часовщика. По решению отца Иван окончил первое городское шестиклассное училище, годичный курс бухгалтерии и немецкого языка. «В 16 лет я уже стал коммерческим человеком, но сильно отравленным театром», — написал в автобиографии Иван Михайлович, назвав своим «главным отравителем» Малый театр, который он стал посещать с 14 лет. И в эти же годы «стал с товарищами устраивать домашние спектакли. Играли запоем, не переставая, пьесу за пьесой».

«Отравился театром». Это и есть та самая болезнь, которая заставила меня впоследствии пойти на сцену. Если эта болезнь находит для себя подходящий организм, она действует сокрушительно. Спасения от неё нет. Это — выше всех наркотиков в мире», — признавался Москвин.

Путь на сцену оказался нелёгким. На экзамене в школу императорского Малого театра в 1893 году Москвин «так ухитрился прочесть «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, что на четвёртом стихе экзаменаторы сказали традиционное — «довольно, благодарим вас». И это был полный провал. По-другому произойти и не могло. Ведь пушкинский текст — романтический, героический, возвышенный, что предполагает соответствующие данные чтеца. А по воспоминаниям упомянутого В. Ардова, внешность Москвина была отнюдь не героической: «короткие и не совсем прямые ноги, малый рост, всё обличье плебея, которое артист и не старался преодолеть. Большая голова на узких плечах. Выпуклый лоб и развитая нижняя челюсть при небольшом и вздёрнутом носе, близорукие выпуклые серые глаза, требовавшие пенсне с ранней молодости, — таковы те черты, с которыми надлежало лицедействовать дебютанту. Добавьте к вышесказанному высокий тенор, часто срывающийся на фальцет, и нервный ритм в движениях, в речи, в быстрых реакциях на все восприятия».

После провала на экзамене в школе Малого театра Москвин сделал правильные выводы, после чего успешно поступил в Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества (ныне — ГИТИС). Перед экзаменаторами на сей раз он прочёл басню Крылова «Осёл и соловей», что удачно сочеталось с его внешними данными.

Через полгода обучения в драматическом классе В.И. Немировича-Данченко Москвин получил от наставника дружеский совет: прекратить обучение «по причине отсутствия данных быть артистом». Однако, сжалившись, его всё же оставили на второе полугодие. Вскоре Москвину удалось закрепиться в училище и сыграть несколько ролей. О своих первых театральных опытах Иван Михайлович вспоминал с юмором:

«Школу кончил я 21 года и тут же получил приглашение от А.Л. Вишневского ехать в поездку… в Тамбов на май месяц, разумеется, на маленькие роли… Я должен был играть в «Василисе Мелентьевой» Островского — три роли: Бориса Годунова, мужика-доносчика и врача Бомелия. Я был ещё совсем зелёный; получивши в одной пьесе сразу три роли, да ещё в стихах, я растерялся. Все слова ролей у меня в голове перепутались, и я в первом же явлении остановился. Была настолько большая пауза, я так растерялся, что не мог уже слышать суфлёра… Этого жуткого момента я всю свою жизнь не могу забыть. Я настолько сильно был перепуган, что следующую роль мужика-доносчика, которого приводят к самому Ивану Грозному, играл с таким настоящим страхом в душе, что мой монолог прерывали дважды аплодисментами. Этот спектакль оказался для меня первым настоящим уроком драматического искусства. Я сразу понял, что ценно в театре и чего это стоит».

На мгновение задержимся на этом факте. Что же на самом деле произошло на том спектакле? Москвин сделал удивительное открытие: если актёр ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕТ те эмоции, которые должен играть на сцене, то успех у публики ему гарантирован. Так, ещё до возникновения «системы Станиславского» Москвин сформулировал для себя её главное правило и стал ему следовать. И, видимо, именно это позволило ему столь стремительно взойти на театральный Олимп.

Уже в 1898 году, всего лишь на третий сезон после окончания «Филармонии», Москвин получил приглашение от Немировича-Данченко в только что созданный Московский Художественный театр. И это был тот самый его старый знакомец и наставник Владимир Иванович, который ещё совсем недавно вынес вердикт своему подопечному об «отсутствии данных быть артистом». Теперь же он настаивал на том, что именно Москвин должен исполнять весьма нетривиальную заглавную роль в трагедии А.К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович».

Претендентов на роль Фёдора было шестеро, но окончательный выбор пал всё же на Москвина. Роль царя Фёдора в исполнении Москвина, по мнению театроведов и критиков, одна из вершин мирового театрального искусства.

Пьеса А.К. Толстого, последовательного монархиста, убеждённого в пользе конституционной монархии во главе с достойным и ограниченным законами правителем, выводит в центр действия «властителя слабого», который не в состоянии управлять великим царством. Однако замысел постановщиков пьесы Станиславского и Немировича-Данченко был гораздо глубже: это спектакль о безграничной и жестокой власти и о маленьком человеке, который пытается с ней управиться и сделать её человечной.

По свидетельству очевидцев тех мхатовских постановок, по сцене в блистательных и тяжких одеждах самодержца ходил маленький человечек, который никак не мог свыкнуться со своей бескрайней властью и постоянно в себе сомневался: «Я царь или не царь?!» Ведь пока был жив его отец Иоанн Грозный, Фёдор трепетал перед ним так же, как и всё население Кремля, столицы и огромной России. Да и с воцарением на престоле для Фёдора ничего не изменилось. Москвин в каждый момент пребывания на сцене прежде всего робок и, даже сидя на престоле, испытывает страх перед свирепым родителем. Вспышки гнева у Фёдора перемежаются с безвольными истеричными эскападами.

Фёдор Москвина робким шагом ходит под низкими, давящими сводами кремлёвских палат — жалкий и некрасивый, хилый и запуганный с младенчества. Его маленькая неуклюжая фигура в златотканых царских одеяниях вызывает не восторг и чинопочитание, а сострадание и жалость, а подчас даже смех. И зритель понимает: только таким и мог быть наследник жестокого царя Ивана, который и после его смерти испытывает перед отцом настоящий ужас. Маленький слабый человек и бесконечно жестокая самодержавная власть — вот тот контраст, та ось, вокруг которой вращается действие спектакля.

Москвин изображал терзания своего героя на троне и в жизни с удивительной достоверностью. Не выдуманные страсти персонажа, а подлинные обстоятельства мучительной биографии царя-неудачника сообщал он публике. И зрители с симпатией и сочувствием принимали царя Фёдора в исполнении Москвина.

Невероятно эмоциональная и человечная трактовка образа царя Фёдора Москвиным особенно выделяется на фоне интерпретаций других актёров-исполнителей этой роли. Кто-то изображал его больным эпилепсией, кто-то шизофреником и неадекватным человеком. Однако подобные «медицинские» трактовки не идут ни в какое сравнение с глубоко психологическим, философским образом, который создал Москвин.

Именно москвинское прочтение образа царя Фёдора и теперь считается приоритетным и классическим. Скажем, в постановке пьесы Малым театром в 1981 году с Юрием Соломиным в заглавной роли, как писали критики, его герой «представал не жалким, слабоумным венценосцем, каким его обычно считают, но человеком высочайшей нравственности, который прост душою, хочет лишь добра и мира, но ничего не может поделать с всеобщей враждой и жестокостью».

Удивительно, но Москвин, будто самой судьбой был создан для этой роли, и всё, что он изображал и играл в этом спектакле, было знакомо ему с детства. Он прекрасно был знаком с потаёнными уголками Кремля, его храмов и царских палат, с духом русской старины. Впечатления детства всегда помогали ему на сцене:

«Жил я в самом центре Москвы, в так называемом старыми москвичами «городе» за Китайской стеной, где я всласть мог любоваться допотопными Китами Китычами, их семьями и приказчиками. А благодаря моей старшей сестре, которая жила в Кремле и была очень религиозна, я познакомился и полюбил красоту служб и обрядов нашей церкви, тишину и величие Кремля и его соборов. А лет 8 она меня начала водить с собой по так называемым «святым местам», разумеется, пешком десятки вёрст. Отсюда моё первое знакомство с народом и родоначальниками моего «Луки». Их я встречал множество. Получивши с впечатлительного детства такой большой запас, я до сих пор кормлюсь им», — признавался Иван Михайлович.

За несложными внешними фактами его биографии таятся напряжённые думы, потрясения и острые наблюдения, писал о Москвине театровед П.А. Марков («О театре. Театральные портреты», 1974). Москвин вобрал в себя сотни человеческих судеб и характеров, рассыпанных по предреволюционной России. «Он понял и знает человека. Оттого он не вмещается ни в одно амплуа. Оттого он бывает и ярко комическим, и подлинно трагическим, и затейливым, и простым, заражая то юмором, то обнажённой правдой страстей».

Впечатления детства и юности проросли в различных его театральных образах. В молодые годы он наблюдал Замоскворечье с его торгашеством, жульничеством, своеобразным и чинным укладом, моралью и бытом.

«Во время детских посещений Троицкой лавры он встречал удивительных русских людей, о которых рассказывал в своих произведениях Горький, и всей душой, всем существом навсегда связался с народом — с его лучшими людьми, которые добивались правды, хотя часто и не подозревали путей к ней, с людьми, в которых среди забитости и унижений жили неисчерпаемая талантливость, тоска и мечта об изменении жизни. Он видел, как собственничество извращает и искривляет человека, видел, как в самых различных слоях коренятся поэтическая сила, умный юмор и жажда истины».

Москвин хорошо знал Россию, знал её изнутри и принёс с собой это знание в театр, знание вдумчивое, полноценное, выразившееся в созданных им образах. «Москвина можно считать самым «горьковским» актёром, наиболее близким Горькому по способу художественного мышления. Он родствен Горькому не только по приёмам творчества, но и по взгляду на жизнь. В яркости красок, в разительности черт Москвина закреплена вера в народ, которая никогда его не покидала. Любовь к народу для него до конца органична и естественна, она окрашивает всю его актёрскую работу и диктует ему его художественные приёмы. Как и Горький, он демонстрирует «психологию» не только друга, но и классового врага, во всей её сложности, во всём противоречивом сочетании её индивидуальных качеств. С исключительной памфлетической мощью и горечью он показывал, в какие мрачные маски превращаются искалеченные жаждой денег люди и какое лицемерие пронизывает их среду».

Москвин тонко и глубоко играл тех, кого подчинила себе собственническая эпоха, — мелких чиновников, задавленных тяжёлым, безрадостным бытом, за паясничеством скрывающих своё личное страдание (Снегирёв в «Братьях Карамазовых» Достоевского), наполняя эти образы любовью и состраданием, и реалистический показ их обращался в протест против несправедливого социального уклада. Он играл «униженных и оскорблённых», сквозь их оболочку увидав тоску и горечь, которые скрывались в тысячах душ и толкали одних на подвиг, других на дно жизни.

Формула искусства как познания жизни находит в Москвине полное выражение, отмечает П.А. Марков. По его исполнению можно учиться не только актёрской правде, но и изучать историю России. Москвин делает понятным, как рождались чувства и мысли изображаемых им людей, как они росли в глухих провинциальных закоулках, в московских особняках, в разрушающихся дворянских усадьбах, в крестьянских избах. Москвин как будто вобрал в себя ту горечь и веру, которые увидел и услышал в русской жизни.

На творческие приоритеты Москвина, которые объясняют его трактовку образа царя Фёдора и других созданных им образов, указывал театровед П.Б. Краснов в книге «Иван Михайлович Москвин» (1927):

«Москвина занимают не герои, а жертвы. Человек, которого третируют, безнаказанно оскорбляют. Человек, который молча проглатывает солёные обиды. В этих людях смешное перемежается с трагическим. Они — безответные искатели какой-то правды, человечности, сочувствия… Личная трагедия этих людей вырастает у Москвина в трагедию многих… Он обобщает их. Он обнажает их социальный нерв…»

Иван Михайлович Москвин жил в период исторических свершений, встречался и общался с людьми, изменившими мир. Так, выступая на Общемосковском собрании работников искусств 25 декабря 1936 года, он рассказывал:

«Первый большевик, с которым мы близко познакомились, был Луначарский. Это был высокообразованный человек, с громаднейшей эрудицией, знающий театр, общительный.

К нашему театру он подошёл осторожно, бережно. Когда на предложение его сейчас же начать играть в нашем театре и революционные пьесы Станиславский ответил, что этого делать пока не нужно, что актёры ещё к этому не готовы, они не смогут сейчас так стихийно изобразить революцию, как она происходит за стенами театра, что это может прозвучать оскорбительно для нашей настоящей большевистской революции, — Луначарский внял его просьбе и перестал торопить нас с этим. Тут надо сказать, что Станиславский был прав».

И далее:

«Потом начались концерты в государственных и общественных учреждениях, где приходилось встречаться с большим количеством партийцев. Знакомился, разговаривал — люди серьёзные, болтать не любят, театром, моим кровным делом, интересуются, говорят о нём деловито, придают ему огромное государственное значение.

Приехал Владимир Ильич Ленин к нам в театр, дал хороший отзыв о спектакле и в списке театров нас поставил на первое место».

Москвин прожил богатую творческую жизнь, сыграл десятки ролей в театре и кино, был режиссёром спектаклей. 15 ноября 1934 года принял участие в съёмках первой в Советском Союзе телевизионной программы, а в 1943 году после смерти В.И. Немировича-Данченко стал директором МХАТ и занимал этот пост до конца жизни. В 1936 году Москвин стал одним из первых актёров, удостоенных звания «Народный артист СССР», в 1937 году был избран депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. Стал лауреатом двух Сталинских премий первой степени (1943, 1946), кавалером двух орденов Ленина (1937, 1944), ордена Трудового Красного Знамени.

О том, каким не просто великим актёром, но выдающимся руководителем и благородным, смелым человеком и гражданином был И.М. Москвин, можно судить по свидетельству актёра В.А. Вербицкого «МХАТ в Минске в первые дни Отечественной войны. Июнь 1941 г.», которое было опубликовано в 1943 году. Приведём этот текст в сокращении.

«…Не желая внезапным прекращением гастролей вызвать панику среди населения Минска, мы продолжали спектакли и 22-го июня… И только фугаска, попавшая 24-го утром в помещение театра, заставила нас прекратить спектакли.

Дальнейшие события показали, что только благодаря невероятному счастью да энергичному водительству И.М. Москвина, добрая половина Художественного театра не погибла 24 июня 1941 года в Минске под градом фашистских бомб. …

Срок, назначенный Ф.Н. Михальским (главным администратором МХАТ. — А.Д.) для отъезда, давным-давно прошёл. Он снова отправился куда-то, чтобы выяснить, на что, в создавшейся обстановке, мы можем рассчитывать в смысле эвакуации. Несколько человек собрались в номере И.М. Москвина, с нетерпением ожидая возвращения Ф.Н. Михальского. И вот он наконец явился в сопровождении двух военных.

— Не волнуйтесь, Иван Михайлович, — обратился старший из них к И.М. Москвину. — К вашему личному отъезду всё готово. Моя легковая машина стоит во дворе. Можете брать вещи и ехать.

Иван Михайлович побледнел… Губы его затряслись…

— Как вы можете предлагать мне такие вещи! — закричал он. — Мне 67 лет, я депутат Верховного Совета, старший из моих товарищей, брошу их всех в беде, а сам укачу, спасая свою шкуру?.. Стыдно, товарищ командир! Я уеду последним! Извольте немедленно достать несколько грузовиков!

Военные откозыряли и ушли исполнять приказание. Неспокойно и тревожно было у нас на душе. Ночь коротка… С рассветом немцы возобновят бомбёжку. Военные вернулись только в одиннадцатом часу. Грузовик и полуисправный автобус, с ничтожным количеством бензина и каким-то очень подозрительным шофёром, впоследствии оказавшимся шпионом, — вот всё, что они смогли достать. …

Положение создалось трудное, чуть ли не безвыходное. И вот тут-то во всём блеске проявился организаторский талант Ивана Михайловича. Он создаёт точный, чёткий и единственно возможный в наших условиях план всех дальнейших действий. Все вещи остаются в гостинице, запираются в номере М.М. Тарханова. Завтра, если будет возможно, их вывезут и направят по пути нашего следования.

Женщинам (которые помоложе) предоставляется грузовик. Их сажают в него в предельно возможном количестве и дают им в качестве охраны троих мужчин. Грузовик должен отвезти их по московскому шоссе километров за десять и высадить. После этого женская группа будет продолжать двигаться по направлению к Борисову, пока её не нагонит другая партия. Грузовик же немедленно возвращается в Минск, на городскую площадь. В автобус, который пока ещё не обеспечен бензином, сядут наиболее почётные, старшие члены нашей труппы, которые по болезни или слабости не могут двигаться пешком. Все остальные (большинство) идут пешком до городской площади, где часть займёт место в вернувшемся грузовике, а остальные отправятся дальше пешком по направлению к Борисову.

Нужного количества бензина для отправки автобуса всё ещё не было. Доставали его в час по столовой ложке, а подозрительный шофёр пальцем о палец не желал ударить. И.М. Москвин, сам хлопоча у радиатора, переливал бензин из ведра в бак. Время летело… Рассвет приближался… Отправка автобуса задерживалась, поэтому И.М. отдал распоряжение всем отправляющимся пешком немедленно выходить. Мы тронулись в путь. Было около половины первого ночи 25-го июня. До Москвы — 700 километров. Через два часа начнётся рассвет, а с ним — бомбёжка…

…Многие советовали двигаться только ночью, а днём отсиживаться в лесах… Мы погибли бы либо от голода, либо от обстрелов. К счастью, Иван Михайлович своим непререкаемым авторитетом быстро прервал эти бредни. Пока мы прятались от самолётов, он не терял времени и, познакомившись с командиром зенитной батареи, попросил его помочь чем можно Художественному театру, попавшему в столь затруднительное положение.

— Нас много… среди нас старики, женщины… До Москвы далеко… а у нас всего один автобус, да и то ненадёжный…

Положение майора было трудное. Формально он совершал преступление, отдавая нам грузовик, необходимый для военных целей. Но как отказать Москвину?!.. И он не только дал нам грузовик без всякой расписки, взяв с нас слово сдать его в любую военную часть по нашем прибытии на место, но даже приказал двум красноармейцам из своей части сопровождать нас в качестве охраны».

Дебют И.М. Москвина во МХАТ в 1898 году в день открытия театра в роли царя Фёдора сразу принёс актёру полное и безоговорочное признание, его сценическая жизнь потекла спокойно, насыщенно, плодотворно, без рывков и спадов. Михаил Иванович много раз фиксировал свои представления и ощущения о театре, об актёрском мастерстве. Приведём некоторые из них, ведь они звучат очень современно и актуально, прислушаться к словам великого мастера полезно многим современным представителям творческих профессий, а не только актёрам.

«Когда я выхожу на сцену, то мне очень часто хочется притвориться наивным, как будто я не знаю, что будет дальше. Я слышу, что вот этот человек что-то сказал, вот тот его перебил. И мне кажется, что я слышу это в первый раз. Это очень освежает роль. Конечно, у меня на репетициях создаётся определённая партитура роли. Но, несмотря на это, я всегда очень большую долю отдаю этому наивному чувству: как будто я не знаю, что со мной должно случиться дальше…».

«Ошибочное мнение, что артистом сделаться легко. Многие думают, раз я говорить могу, двигаться могу. Лицо, руки, ноги у меня есть. Почему мне не быть на сцене?

Во-первых, на сцене недопустимо быть неграмотным и неразвитым. Кому нужен такой актёр? Артист — это учитель, а разве неграмотный человек может учить? Во-вторых, нужно иметь хороший, подвижный голос, темперамент, выразительное лицо и хорошую голову на плечах. Это минимальные требования, а там ещё нужна способность, а ещё лучше талант. Одного добросовестного труда для сцены мало. С одной добросовестностью далеко не уйдёшь: в другой специальности можно добиться; даже в музыке, пении, имея голос. В театре, если человек не восприимчивый, без горячего нутра, без зоркого глаза, без острого уха, без заразительного нерва, он ничего не добьётся. Эти недостатки исправить не в его средствах. Этот аппарат помещается внутри, до него не доберёшься (это не струны скрипки или клавиши рояля), и такому человеку суждена роль посредственности, т.е. быть в армии 100-тысячников работников сцены. А каждый идущий на сцену мечтает быть хотя бы одним из 500. Сколько разочарований, сколько горя, сколько ударов по самолюбию! Надо семь раз померить… и подумать о стране…»

Судьба к нему благоволила. Как сказал о Москвине В. Ардов, невзрачный маленький москвич из Зарядья стал не только ведущим артистом своего времени, но и едва ли не первым носителем редких и ценных национальных качеств во всех ролях, которые он исполнял в театре, в кино, на эстраде. И когда Иван Михайлович скончался в феврале 1946 года, неожиданно для многих из окрестных областей на его похороны пришли сотни простых людей — крестьян, рабочих, сельских интеллигентов и кустарей. Иные из них по зимнему морозу шли пешком в столицу десятки километров!

Он говорил на языке, доступном обычным людям, на языке настоящего, великого искусства, при этом простого и понятного. Всем своим творчеством он познавал жизнь народа и повествовал о ней — то жёстко, то печально, то с горечью, то со смехом. В созданных им образах легко читается биография персонажей, которые, казалось, приходили на сцену прямо из жизни и покидали её, возвращаясь к своим делам, а не за кулисы. Герои Москвина навсегда останутся для грядущих поколений театральных деятелей России путеводной звездой к вершинам русского психологического театра.

Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.