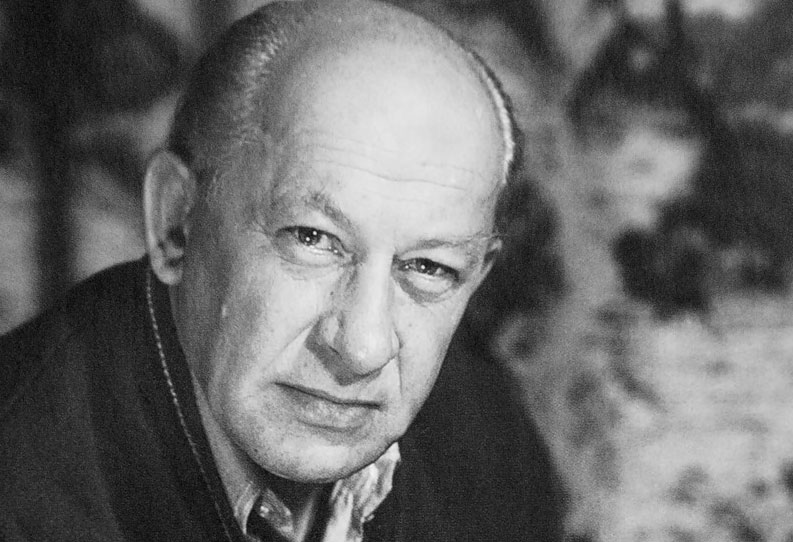

Евгений Александрович Евстигнеев прижизненно завоевал право называться одним из любимейших артистов, народным не по званию, а по сути. Родился он 90 лет назад, 9 октября, на окраине Нижнего Новгорода, в простой рабочей семье. Сам по первой специальности – электромонтер. В тяжелые военные годы подростком встал к станку на горьковском заводе «Красная Этна».

Как отмечали и критики, и зрители, не обладая яркими внешними данными, Евстигнеев запоминался даже в небольших ролях. А роли его были чрезвычайно разнообразны. Это и гротескно-комедийный начальник пионерского лагеря Дынин в кинофильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», и трагический образ немецкого интеллигента Плейшнера в «Семнадцати мгновениях весны», и противоречивая фигура профессора Преображенского в «Собачьем сердце».

* * *

…Сыграть актер должен уметь всё. Я, например, должен уметь Гамлета сыграть и вообще кого угодно. Ведь в человеке всё есть, а актер черпает решение образа прежде всего из себя. Другое дело, что один актер имеет вкус на одно, другой – на другое. Кроме того, я всегда обязан точно сознавать: а нужен ли я этому образу? Да и у зрителя есть свое представление о том же, скажем, Гамлете (кстати, безумно интересная и коварная роль – мудрость восьмидесятилетнего старика и легкость юноши, ее, наверное, еще никто не сыграл блистательно), а обманывая сложившееся зрительское представление, очень трудно, почти невозможно создать образ настолько убедительно, чтобы тебе поверили до конца.

* * *

Наша работа не кабинетная: она вершится и дома, и в троллейбусе, и на бульваре. И до начала репетиции, и когда она закончилась, актер постоянно живет ею, будь то сегодняшняя роль или та, о которой он давно мечтал. Конечно, с опытом появляется арсенал своих средств и привычек. Тебе уже не надо заботиться о правде чувств на сцене, о простоте тона. Надо заплакать – пожалуйста, это как раз самое легкое…

А самое трудное – постичь процесс построения логики образа. Тут целый комплекс вопросов: автор, концепция режиссера, отношения с партнером, с которым надо найти адекватность, особенно в стиле, манере игры. Нужны такие тонкие внутренние ходы, такая духовность и чуткость, что никакой, даже самый совершенный, компьютер будущего не сумеет найти…

К новой роли я приступаю каждый раз по-разному. В основном начинаю с обмена мнениями, впечатлениями от пьесы. Причем тут я придерживаюсь правила: как можно меньше высказывать собственное мнение (оно еще не готово), а больше слушать – режиссера, партнера, друзей, которым доверяю. Кстати, первое впечатление часто оказывается и самым верным…

Чтение литературы вторично, для меня во всяком случае. Оно расширяет мое представление об эпохе, пьесе не всегда. Чтение мемуаров, беллетристики, прочих материалов действует на меня опосредованно. А на этом этапе важно ощутить первичность жизни, ее богатство, точки соприкосновения пьесы с нею. Поэтому музыка, которой я наслаждаюсь в это время, совершенно не имея отношения к роли, помогает мне, обогащает эмоционально, возвращает свежесть чувственного восприятия.

А характерность для персонажей нахожу, конечно, в жизни. Я читаю новую пьесу, предположим, А. Гельмана или М. Рощина, которую мы репетируем, и вижу в ней знакомые ситуации, борьбу старого с новым, вспоминаю глаза людей, которые выступали на последнем собрании… В творчестве ведь все построено на ассоциациях, личных, образных, давних и свежих. Надо просто и глубоко искренне участвовать в жизни, уметь ощущать ее красоту и сложность, своеобразие и мудрость. Книги, рисунки, музыка очень полезны в работе, но не заменят личного опыта, индивидуального ощущения. Я люблю всматриваться в окружающую жизнь, наблюдать за нею в любых проявлениях. Люблю движение вообще, линии человеческого движения в особенности, отсюда вкус к пластике, к балету. Мне, например, интересно подсмотреть, как человек, поскользнувшись на улице, падает. Как у него одна рука всплеснулась вверх, как подвернулась нога и какая-то часть тела изогнулась – здесь есть своя выразительность, своя красота, драматизм и движение. Ведь на сцене падать надо тоже красиво! На сцене важно всё: как сесть, как лечь – это акт творческого поведения, оно должно быть выражено красиво, оставаясь выражением самой жизни. Случайностей на сцене быть не должно – только артистизм, выражение точки зрения художника. Случайность – дорога к нивелировке, к приблизительности, а любая твоя «линия» на сцене – момент искусства, высекание красоты. Со временем понимаешь: работа над ролью делается обязательно в сговоре режиссера, актера и его основных партнеров. Это необходимое условие, чтобы познать материал пьесы, орудие проникновения в нее. О чем в первую очередь надо сговориться? О стиле автора, о жанре будущего спектакля, о том, что особенного, своеобразного предлагается нам в этих жанровых, стилистических формах. Если нет такого взаимопонимания или хотя бы уговора, я лично работать не могу.

Если я в чем-то не согласен с режиссером, то я его или переубежу, или постараюсь понять его точку зрения, систему доказательств. Другого выхода нет. Спорить по поводу каких-то конкретных ходов, красок и деталей – это одно. Расходиться в коренных вопросах, в социальном понимании роли или в мотивировках основных поступков – совсем другое. Тогда, по-моему, лучше вообще не играть: не будет ансамбля, единого взгляда театра на явление и пьесу. Я во всяком случае в одиночку работать не умею и противопоставлять себе коллективу не могу. Другое дело, что я все равно буду делать роль по-своему, отлично от других, со своей органикой, своими средствами, своим голосом. Вот Серебряков в «Дяде Ване», например. По-моему, я высек то, чего не было у других исполнителей этой роли. Чехов вообще не допускает игры в поддавки с публикой. Мы рассуждали примерно так: моя задача все время была сохранять этого человека на достойном уровне существования. Из того плохого, что о нем говорят другие персонажи, особенно дядя Ваня и Соня, я должен был создать живого человека, а не схему, не шарж. За что-то же его любили такие замечательные русские женщины, как Сонина мать и Елена Андреевна? Войницкий говорит, что он бездарен, ничего не понимает в искусстве, но ведь этого на сцене не покажешь! Бездарность или талантливость нельзя сыграть. Я могу сыграть, что очень страдаю, чуть не плачу от того, что бездарен. А зритель пусть потом сам разберется! Он должен получить материал для размышлений, и богатый материал. Моя задача заключалась в том, чтобы, встав на место этого человека, вникнув в его жизнь, оправдать его…

Следовательно, Серебряков обладает каким-то обаянием, стилем речи. Словцо скажет – как одарит. Конечно, он эгоист, так ведь в каждом есть эгоизм, важны пропорции. Нельзя все время относиться к нему с иронией. В третьем акте, который завершается выстрелом дяди Вани, мне оправдывать поступки Серебрякова особенно трудно, так как его эгоизм переходит в другое качество. Я объясняю его логику так: он себе кажется здесь очень добрым, прямо возвышенным – если имение твое, то бери его! Я человек непрактичный, книжный, я выше меркантильности! Он и тут, и раньше делает все, чтобы при первом же столкновении скорее уйти от этой компании, Астров и Войницкий для него просты как валенок. Он про себя повторяет: «Я их уже видеть не могу!» А вслух звучит: «Не оставляйте меня с ним! Он меня заговорит…» Вся роль построена так, что он не хочет и не может опускаться до окружающих, не то что понимать их. Этим я мотивирую линию поведения Серебрякова, его манеры, облик. Он благообразен, сдержан, ни одного лишнего слова, ни одной жалобы – в его представлении – зря. Но мотивировать поступки персонажа, выстроить убедительную линию его поведения, то есть, на актерском языке, оправдать его – это не оправдание героя в буквальном смысле слова.

Классическая литература, тем более Чехов, должна быть сыграна сложно, объемно, без примитивных ходов. Я вообще убежден, что любого персонажа надо играть так, чтобы ты изнутри его оправдывал… Даже врага, бандита, убийцу артисту надо уметь понять, убедительно выявить его логику, понятия, характерные особенности поведения, речи и прочее. Иначе это не будет полноценное искусство, жизнь человеческого духа на сцене. Ведь в действительности существуют не только положительные и прекрасные явления. Артист должен вложить много труда и души, чтобы создать узнаваемый, сложный образ, может быть, даже страшный, но живого человека, а не схему – иначе это и будет игра в поддавки со зрителем, да и с жизнью тоже. Наверное, тут гражданская позиция актера должна сказаться особенно сильно, ибо умная, узнаваемая роль врага, носителя вредных и чуждых нашему обществу взглядов – серьезный экзамен на творческую зрелость.

* * *

Я прежде всего любопытный. И хотя всех людей любить невозможно, интереса к ним художник терять никогда не должен. Это первая моя заповедь.

Мне не нравятся ложь, фарисейство, лизоблюдство, не приемлю хамство, кликушество. Восстаю против дурного вкуса во всем: в политике, экономике, культуре. Обеспокоен тем, что мы стали слишком похожими друг на друга – нет своеобразия мыслей, оригинальных точек зрения. Произошло усреднение личности, как будто какой-то невидимый каток прошелся по людям и подровнял их.

Артистов, кинувшихся в политику, вообще понять не могу. Наша профессия позволяет со сцены или с экрана сказать куда больше и, главное, проникновенней, чем с трибуны.

Я не комик и думаю, что зритель ждет не смешного, а остроты.

Анекдоты и розыгрыши люблю. В нашей жизни наряду с трагедией много смешного. И этот симбиоз и есть та емкость, из которой я черпаю материал для образа. Одной краски всегда маловато.

Я люблю одиночество, иногда оно просто необходимо! Когда я пришел во МХАТ, тоска по «Современнику», по любимым ролям, которые уже не сыграешь, осталась. Но в театр ходить не люблю… Мне ведь все не нравится, а давать оценки не хочу, не могу обижать людей…

Для себя я выработал правило: не ходить с протянутой рукой, ни от кого не ждать похвал, ни от зрителей, ни от коллег.

У зрителя свой способ оценки. Нравится, не нравится – зритель судит так. И этот способ отнюдь не примитивен. Нельзя изворачиваться между драматургией, критикой, зрителем… если драматург соврет, если мы соврем – представляете, каким получится искусство?

* * *

Те роли, то время, тот воздух – прошлое. Можно его любить, но не в противовес тому, чем дышишь сегодня. Да, мое настоящее – это другая жизнь. Моя – и все же другая. И она не менее насыщена и не менее мной любима, чем все то, что нас объединяло в свое время.

А поначалу, теперь уж могу признаться, испытывал чувство растерянности. Вот оно, думал, свершилось, ступил на академическую сцену, а что дальше? В «Современнике» у нас возникали противоречия, разногласия, но мы понимали друг друга, говорили на одном языке. А здесь, несмотря на общее воспитание (ведь все – мхатовцы, из Школы-студии), разнобой в характере сценического общения бросался в глаза. Да и в репертуаре перепады. Единой платформы, единой театральной веры не хватает.

Но я знал, на что решался. И поэтому не имел права ни отчаиваться, ни увиливать от того, что казалось мне черновой работой. Надо было запастись терпением, много играть и не ссылаться, чуть что, на обстоятельства.

За месяц гастролей МХАТа на Урале я сыграл в сорока четырех спектаклях. Для меня это не является подвигом. У актеров вообще выработан такой ритм: они не могут спокойно существовать. Вот и я играю интенсивно. Даже бывая в отпуске, половину его отдаю съемкам в фильмах, такой уж закон существования – никогда не тяготиться работой…

Вникнуть в произведение, в его человеческую ткань – это всегда очень ответственно. А поскольку в идеале мы будем считаться художниками достаточно честными, то и в данном варианте хочется, чтобы действительно все получилось как «на сливочном масле». Хотя тут подвергаешь себя опасности тем, что думаешь: как бы «не спугнуть мушку с воротничка», и этим как раз можешь сделать так, что вдруг всё сорвалось. А с другой стороны, бывает и так: когда проще относишься к материалу, к окружающим, тогда вдруг раз – и получилось. По-разному бывает в искусстве, тут не угадаешь…

Есть восточная пословица: чем дольше идешь по дороге к истине, тем дальше она от тебя оказывается. Так и в творчестве. Кажется, сыграны уже десятки ролей и две-три из них очень дороги. Пришли известное умение, опыт… Но каждый раз, работая над новым образом, мучительно думаешь: а взволнует ли тех, кто пришел на спектакль, судьба нашего героя?

Мне не трудно расставаться с очередной ролью. Нет, я не испытываю особых страданий, это чисто профессиональное отношение. Такое же, скажем, как у человека, занимающегося любым другим ремеслом. Например, не вздыхает же столяр или слесарь, участвующий в изготовлении нового станка, по собственному изделию. Поэтому все мои помыслы и энергия принадлежат образу, над которым я работаю сейчас, сию минуту…

Ошибки в нашей профессии – пожалуй, от них застраховаться трудно и даже невозможно. Но всегда должен быть генератор идеи, художественной глупости – это обязательно!

Легкость, я бы даже сказал, элегантность должны быть у актера в работе. Трудно смотреть, как человек себя на сцене ломает, насилует. А это значит, что он от внешнего идет, «на мускулах» работает. Ведь когда ты уже зажил в роли, легко плыть в общем течении характера, потому что врать не надо, мучить себя. Всё – правда. Конечно, бывает, устаешь после спектакля, но это совсем иная усталость. От роли же получаешь удовольствие… удовлетворение.

Самое страшное – это когда у актера пустые глаза. И слова вроде он скажет не просто так, а постарается, чтобы «поинтересней» звучало, и правильными эти слова будут, а кончится спектакль или фильм – будто и не было его вовсе. Такого «актера» иногда в бинокль рассматриваешь, всматриваешься: а сам-то ты кто такой? Не поймешь… Это все потому, что равнодушен актер… Вот дали мне роль… Кто я такой по профессии – сказано. Как внешне выгляжу – описано. Какие слова говорю – тоже известно. А вот что стоит за словами – это главное. Когда роль хорошо сделана, зритель из зала уходит, а тебя, актера, не забывает. Живет, свои дела делает, своими мыслями занят, а тебя помнит. Потому что зацепил ты его, взбудоражил.

Может, даже что-то в нем самом открыл и ему же показал: смотри, думай.

Вот, например, Жан Габен. Он вроде и не играет совсем, а от него глаз оторвать невозможно. Потому что человек перед тобой. Живой. Умный.

Я никогда не мечтал о ролях. Во-первых, боюсь загадывать. А потом, что толку мечтать, скажем, о короле Лире? Мечтаю только тогда, когда получаю роль в руки, ощущаю ее кожей, что ли. Вот тогда начинаю фантазировать, работать и мечтать.

У актеров существует опасная проблема профессиональной замкнутости. Она ведет к застою в форме, в содержании, в творческом методе… Ибо и метод надо приводить в соответствие с вечно меняющейся жизнью. Иначе неминуем отрыв от действительности, утрата контакта со зрителем. Для театра это смерть!

Мое любимое чтение – детективы. Я часто ловлю себя на том, что факт убийства обычно не воспринимается трагически, наоборот, появляется даже какая-то тайная радость, азарт предчувствия. Наверное, причин тому много. Во-первых, особенность искусства: следить за процессом переживания, за логикой борьбы. Важно не как задушена Дездемона, а почему. Во-вторых, это, увы, общечеловеческий недостаток: воспринимать абстрактно трагедию, тебя непосредственно не касающуюся. Двадцатый век в этом смысле особенно показателен – массовые убийства не укладываются в сознании и становятся фактом статистики. Человек адаптируется к страшной информации, каждый день на него идущей. Мы можем облечь эти страшные сообщения в любые слова, одеть в любые эмоции, но случившееся буквально рядом с тобой окажется все же умозрительным. И, наконец, мы стали такими закономерно. Нас развратили, заставляя сопереживать различным национально-освободительным революциям за океаном, требуя сочувствия безработным и обездоленным где-то в Америке или на Кубе. При этом реальное человеческое страдание было разлито буквально рядом – в какой-нибудь вымершей русской деревне, старой московской коммуналке, на вокзале, в доме престарелых.

Доброта должна идти изнутри человека и общества. Приказать быть добрым нельзя. Доброта – нравственная категория души. Меня порой удивляют громкие призывы быть добрыми, милосердными, человеколюбивыми. Всё это игра слов. Разве может быть милосердным общество, где каждый, кто близок к распределению жизненных благ, пользуется ими прежде всего сам, где действует негласный призыв – больше отдай мне?!

Разве это нормально, когда и сегодня многие одаренные люди покидают страну, где нет заботы о них, где для того, чтобы реализовать свой талант, надо пройти настоящие «круги ада»?

Когда меня спрашивают, кем я себя считаю: актером театра или кино, я отвечаю – конечно, театра. В театре я родился, в театре сформировался. Но сниматься в кино люблю и считаю, что для театрального актера это необходимо. Расширяет кругозор, узнаешь многих интереснейших людей. Кроме того, сам вид искусства имеет иную специфику. Нет зала, только камера. В театре зритель тебя стимулирует, он живой, он дышит, откликается. В кино этого нет. Что делать? И приходится организовывать зал себе самому. Я стараюсь вовлечь в процесс съемки всех, кто находится на съемочной площадке, в павильоне. Не могу работать, если нет трех компонентов: меня, партнера и зрителя. Вовлекаю всех – осветителей, операторов, гримеров, и если во время комедийной сцены режиссер начинает возмущаться, что они своим смехом мешают работать, я спокоен: сцена получилась или получается. Мне эти люди необходимы: через них я общаюсь со зрителем, который придет в зрительный зал через год. Тогда он поймет, что год назад мы были вместе.

Евгений ЕВСТИГНЕЕВ

* * *

Уникальный талант

До предложения сниматься в роли профессора Преображенского Евгений Александрович Евстигнеев «Собачье сердце» не читал. Да и где он мог прочитать повесть Булгакова, если долгие годы та ходила только в самиздате?

Случилось так, что из-за уходящей зимней натуры пришлось снимать сразу после утверждения проб без долгих разговоров и репетиций.

В первом кадре, который мы начали снимать, профессор Преображенский выходил из кооперативного магазина, пересекал дорогу и подходил к дворняге Шарику. Вот, собственно, и все. Оператор Ю. Шайгарданов быстро поставил свет. Включили ветродуй, полетел снег.

– Мотор! – крикнул я и увидел, как из кооперативного магазина, держа в руках пакет краковской колбасы, вышел профессор Плейшнер из фильма «Семнадцать мгновений весны» и направился к дворняге.

– Стоп! – крикнул я.

Не уверен, что дальнейший диалог запомнил дословно, но смысл передаю верно.

– Евгений Александрович, профессор так не ходит.

– Не надо мне рассказывать, как ходит профессор. Я уже одного профессора играл.

– Вот именно. А это другой профессор.

– Какой?

– Менделеев!

– Вот так?

– Вот так.

Он немного подумал и сказал: «Давайте снимать». Полетел снег, со скрипом открылась дверь магазина, и оттуда вышел… не Менделеев, не Плейшнер, а профессор Преображенский.

Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.