По материалам публикаций на сайте газеты «Правда»

Автор — Любовь Ярмош

Пень на лугу, как круглая печать.

Из-под листа — цыганский глаз смородины.

Да, можно всё понять иль не понять,

Всё пережить и даже потерять.

Всё в мире, кроме совести и Родины!

(Э. Асадов, «Дым Отечества»)

Вечер конца 1970-х, мои родители смотрят программу «Время». Звук телевизора приглушён, чтобы не мешал мне готовить домашние задания. Я же, отложив школьные учебники, строчу в толстую тетрадь поразившее меня стихотворение: «Они студентами были. Они друг друга любили. Комната в восемь метров — чем не семейный дом?!» Писать надо быстро: подружка дала свой «Песенник» всего на один вечер, а стихов этого удивительного поэта — Эдуарда Асадова — у неё записано много. Я ещё угловата, почерк у меня по-детски округлый, но мне уже необходимы эти асадовские строки. То трепетные: «Я могу тебя очень ждать — долго-долго и верно-верно, // И ночами могу не спать, год и два, и всю жизнь, наверно…», то чеканно-афористические: «Будьте горделивы. Не меняйте золота на первый же медяк!»

К сожалению, творчество Эдуарда Асадова в школе не изу-чалось, даже полезнейшая для подростков «Поэма о первой нежности». Мы постигали его через «самиздат» — в хорошем смысле этого слова. Попросту говоря, переписывали друг у дружки, запоминая асадовские стихи наизусть. Никто не учил их специально — то, что проходит через сердце, откладывается в памяти навсегда.

У советской писательницы Марии Прилежаевой есть повесть о юности революционных лет — «Зелёная ветка мая». Так вот для нас, чья юность начиналась на излёте СССР, зелёной веткой мая стала поэзия Эдуарда Асадова.

Биографию любимого поэта мы, провинциальные школьницы, почти не знали. В одном из журналов прочитали, что Эдуард Асадов в годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен и потерял зрение. После этого восхищались не только его талантом, но и силой духа. Русский язык и литературу в нашей школе преподавал замечательный педагог Пётр Иванович Шевченко. В юности он принимал участие в восстании узников Бухенвальда. На его руке прикрытый белоснежным манжетом рубашки был выбит длинный номер этого нацистского концлагеря. Э. Асадов — ровесник нашего учителя: оба окончили школу в июне 1941-го.

История помнит имена студентов советских вузов, вставших на защиту Советской Родины от фашизма. Николай Майоров, один из плеяды погибших на фронте молодых поэтов Литинститута, писал, что они «… ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы».

Поколение Асадова ушло на войну прямо из детства. Это были юноши и девушки, рождённые в 1923—1924 годах. Сейчас у них — вековые юбилеи.

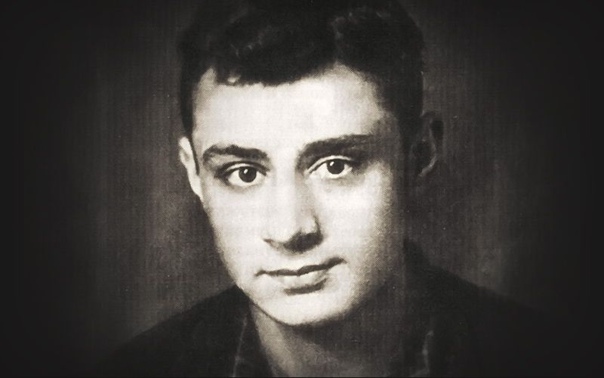

Столетие Эдуарда Аркадьевича Асадова мы отмечаем в конце первой недели осени. «Родился 7 сентября 1923 года в Туркмении. По национальности я армянин. Родители мои были учителями. Отец в гражданскую воевал с дашнаками на Кавказе. Был политруком роты. В мои первые детские впечатления навсегда вошли узкие пыльные улочки среднеазиатского городка, пёстрые шумные базары и стаи голубей над плоскими раскалёнными белёсыми крышами. И ещё очень много золотисто-оранжевого цвета: солнце, пески, фрукты…» (Здесь и далее — отрывки из сочинений Э. Асадова. — Л.Я.)

Поэт происходил из высокообразованной, интеллигентной семьи. Его отец при рождении получил имя Арташес Асадьян, но позже изменил его, став по паспорту Аркадием Григорьевичем Асадовым. Окончил Томский технологический институт, примкнул к большевикам. Позже он работал следователем в Алтайской Губчека. Отправившись в 1921 году на Кавказ, служил комиссаром стрелкового полка, командовал стрелковой ротой.

Выйдя в отставку, Аркадий Асадов женился на матери будущего поэта Лидии Курдовой и сменил военные погоны на мирный статус школьного учителя.

Лидия Ивановна была необыкновенно красивой женщиной и талантливым педагогом. Именно она зажгла в душе сына чувство прекрасного, огонь любви к литературе. Детство Эдика протекало в уютной атмосфере маленького туркменского городка с бесконечным синим небом. Все прочили мальчику блестящее будущее — настолько он был талантлив, пылок, разносторонен. Однако счастье и семейная идиллия оказались недолгими. Когда малышу было 6 лет, скоропостижно скончался его молодой отец.

«После смерти моего отца, в 1929 году, семья наша переехала в Свердловск. Здесь жил второй мой дедушка, тоже армянин, врач по профессии, Иван Калустович Курдов. (…) В Свердловске мы с мамой оба «пошли в первый класс». Только она учительницей, а я учеником. Здесь, на Урале, прошло всё моё детство. Тут я вступил в пионеры, здесь в восьмилетнем возрасте написал своё первое стихотворение, бегал во Дворец пионеров на репетиции драмкружка; здесь я был принят в комсомол. Урал — это страна моего детства! Много раз бывал я с мальчишками на уральских заводах и никогда не забуду красоты труда, добрых улыбок и удивительной сердечности рабочего человека».

Вижу я озеро с сонной ряской,

Белоголовых кувшинок дым…

Край мой застенчивый,

край уральский,

Край, что не схож

ни с каким иным.

(«Свидание с детством»).

Своего деда, Ивана Калустовича Курдова, Эдуард с доброй улыбкой называл «историческим дедушкой». Живя в Астрахани, Иван Калустович с 1885 по 1887 год служил секретарём-переписчиком у Николая Гавриловича Чернышевского после его возвращения из Вилюйской ссылки и навсегда проникся высокими философскими идеями писателя-революционера. В 1887 году, по совету Чернышевского, Курдов поступил в Казанский университет, где познакомился со студентом Владимиром Ульяновым и вслед за ним примкнул к революционному студенческому движению, участвовал в организации нелегальных студенческих библиотек. В дальнейшем, окончив естественный факультет университета, он работал на Урале земским врачом, а с 1917 года — заведующим лечебным отделом Губздрава. Неординарность мышления Ивана Калустовича оказала огромное влияние на формирование характера и мировоззрения его внука. Деду удалось привить Эдику веру в совесть и доброту, горячую любовь к людям, силу воли и мужество. По словам поэта, Иван Калустович был очень принципиальным и честным человеком:

Дед мой, в прошлом старый

земский врач,

С гневом выгонял людей на улицу

За любой подарок или курицу,

Так что после

со стыда хоть плачь!

(«Белые и чёрные халаты»).

В 1939 году Лидию Ивановну, как опытного педагога, перевели на работу в Москву. Семья поселилась в бывшем доходном доме И.П. Исакова на Пречистенке. Это здание с богатым декором считается одним из лучших столичных образцов архитектуры в стиле модерн и ныне является объектом культурного наследия РФ. Эдик продолжил писать стихи, одной из главных его тем стала сражающаяся с фашизмом Испания.

«Когда мне было пятнадцать лет, мы переехали в Москву. После спокойного и деловитого Свердловска Москва казалась шумной, яркой и торопливой. С головой ушёл в стихи, споры, кружки. Колебался, куда подавать заявление: в Литературный или Театральный институт? Но события изменили все планы. И жизнь продиктовала совсем иное заявление. Выпускной бал в нашей 38-й московской школе был 14 июня 1941 года, а через неделю — война! По стране прокатился призыв: «Комсомольцы — на фронт!» И я пошёл с заявлением в райком комсомола, прося отправить меня на фронт добровольцем. В райком пришёл вечером, а утром был уже в воинском эшелоне».

Перрон, пути, потом

Москва-Вторая

Мытищи, Клязьма,

дымный небосклон…

Летит стрелою, скорость

набирая,

В свой дальний путь

военный эшелон…

(«Снова в строй»).

17-летний боец Эдуард Асадов был направлен под Москву, где формировались первые подразделения знаменитых гвардейских миномётов — «катюш». Его назначили наводчиком орудия в 3-й дивизион 4-го гвардейского артиллерийского миномётного полка. После полутора месяцев интенсивной учёбы дивизион, в котором служил Асадов, был направлен под Ленинград, став 50-м отдельным гвардейским артминомётным дивизионом. Произведя первый залп по врагу 19 сентября 1941 года, он сражался на сложнейших участках Волховского фронта.

Бои страшнее встретишь ты,

конечно,

В другом бою твоя

прольётся кровь,

Но первый бой ты будешь

помнить вечно,

Как помнят люди первую любовь!

(«Снова в строй»).

Жгучие 30—40-градусные морозы, сотни и сотни километров туда и обратно вдоль изломанной линии фронта: Вороново, Гайтолово, Синявино, Мга, Волхов, деревня Новая, Рабочий посёлок №1, Путилово. Всего за зиму 1941/42 года орудие Асадова дало 318 залпов по неприятельским позициям. Кроме должности наводчика, он изучил и освоил обязанности других номеров расчёта и вскоре стал командиром орудия. А в коротких перерывах между боями продолжал писать стихи.

Мама! Тебе эти строки пишу я,

Тебе посылаю сыновний привет,

Тебя вспоминаю, такую родную,

Такую хорошую — слов даже нет!

За жизнь, за тебя, за родные края

Иду я навстречу свинцовому ветру.

И пусть между нами

сейчас километры —

Ты здесь, ты со мною, родная моя!..

(«Письмо с фронта», 1943 год).

Однополчане записывали поэтические строки юного поэта и отправляли их своим родным. «Вместе со мной служит лейтенант Эдуард Асадов. Хорошо воюет и хорошо поёт. Превосходно говорит, вслух мечтает. У него прекрасная память и поэтическая душа… Мой товарищ пишет стихи. Ему 20 лет. Он красив лицом, храбр и чист сердцем», — рассказывал близким в своём письме сослуживец Эдуарда лейтенант Турченко в 1943 году. Вместе с фронтовыми письмами стихи Асадова расходились в разные уголки СССР. Автор об этом даже не догадывался.

В то время гвардейские миномётные части испытывали острую нехватку офицерских кадров. Лучших младших командиров, имеющих боевой опыт, по приказу командования отправляли в военные училища.

Осенью 1942 года Эдуард Асадов был командирован во 2-е Омское гвардейское артминомётное училище. За 6 месяцев учёбы надо было пройти двухлетний курс обучения. Занимались по 13—16 часов в сутки.

В мае 1943 года, успешно сдав экзамены, получив звание лейтенанта и грамоту за отличные успехи (на государственных выпускных экзаменах он получил по 15 предметам тринадцать «отлично» и только два «хорошо»), Асадов прибыл на Северо-Кавказский фронт. В должности начальника связи дивизиона 50-го гвардейского артминомётного полка принимал участие в боях под станицей Крымской.

Вскоре последовало назначение на 4-й Украинский фронт. Служил сначала помощником командира батареи гвардейских миномётов, а когда комбат Турченко под Севастополем «пошёл на повышение», был назначен командиром батареи. Снова дороги, и снова бои: Запорожье, Мелитополь, Орехов, Аскания-Нова, Перекоп, Армянск, Кача, Мамашаи, Севастополь.

Юность. Какою была она?

Ей мало, признаться,

беспечно пелось.

Военным громом опалена,

Она, переплавясь, шагнула

в зрелость.

(«Поэма о первой нежности»).

Началось наступление 2-й гвардейской армии под Армянском, и самым опасным местом на этот период оказались «ворота» через Турецкий вал, по которым враг бил непрерывно. Артиллеристам провозить через «ворота» технику и боеприпасы было чрезвычайно сложно. Этот самый тяжёлый участок командир дивизиона майор Хлызов поручил лейтенанту Асадову, учитывая его опыт и мужество. Эдуард высчитал, что снаряды падают в «ворота» точно через каждые три минуты. Он принял рискованное, но единственно возможное решение: проскакивать с машинами именно в эти краткие интервалы между разрывами. Подогнав машину к «воротам», он после очередного разрыва, не дожидаясь даже, пока осядут пыль и дым, приказал шофёру включить максимальную скорость и рвануться вперёд. Прорвавшись через «ворота», лейтенант взял другую, пустую, машину, вернулся обратно и, став перед «воротами», вновь дождался разрыва и вновь повторил бросок через «ворота», только в обратном порядке. Затем снова пересел в машину с боеприпасами, опять подъехал к проходу и таким образом провёл сквозь дым и пыль разрыва следующую машину. Всего в тот день он совершил более 20 таких бросков в одну сторону и столько же — в другую.

Когда война катилась, подминая

Дома и судьбы сталью гусениц.

Я был где надо —

на переднем крае.

Идя в дыму обугленных зарниц.

(«Всегда в бою»).

После освобождения Перекопа войска 4-го Украинского фронта двинулись в Крым. За две недели до подхода к Севастополю лейтенант Эдуард Асадов принял командование батареей. В конце апреля заняли село Мамашаи. Поступило распоряжение разместить две батареи гвардейских миномётов на взгорье и в лощине у деревни Бельбек, в непосредственной близости от врага. Местность насквозь просматривалась противником. Несколько ночей под беспрерывным обстрелом готовили установки к бою. После первого же залпа на батареи обрушился шквальный огонь врага. Главный удар с земли и с воздуха пришёлся на батарею Асадова, которая к утру 3 мая 1944 года была практически разбита. Однако многие снаряды уцелели, в то время как наверху, на батарее Ульянова, очень не хватало снарядов. Было решено передать уцелевшие ракетные снаряды на батарею Ульянова, чтобы дать решающий залп перед штурмом укреплений врага.

На рассвете лейтенант Асадов и шофёр Акулов повели гружённую до отказа машину вверх по гористому склону. Наземные части врага сразу заметили движущуюся машину: разрывы тяжёлых снарядов то и дело сотрясали землю. Когда выбрались на плоскогорье, их засекли и с воздуха. Два «юнкерса», вынырнув из облаков, сделали круг над машиной — пулемётная очередь наискось прошила верхнюю часть кабины, а вскоре где-то совсем рядом упала бомба. Мотор работал с перебоями, изрешеченная машина двигалась медленно. Начинался самый тяжёлый участок дороги. Лейтенант Асадов выпрыгнул из кабины и пошёл впереди, показывая водителю путь среди камней и воронок. Когда батарея Ульянова была уже недалеко, рядом взметнулся грохочущий столб дыма и пламени — юный лейтенант получил тяжелейшее ранение головы.

Спустя годы командующий артиллерией 2-й гвардейской армии генерал-лейтенант И.С. Стрельбицкий в своей книге о лейтенанте Асадове «Ради вас, люди» напишет: «…Эдуард Асадов совершил удивительный подвиг. Рейс сквозь смерть на старенькой грузовой машине, по залитой солнцем дороге, на виду у врага, под непрерывным артиллерийским и миномётным огнём, под бомбёжкой — это подвиг. Ехать почти на верную гибель ради спасения товарищей — это подвиг… Любой врач уверенно бы сказал, что у человека, получившего такое ранение, очень мало шансов выжить. И он не способен не только воевать, но и вообще двигаться. А Эдуард Асадов не вышел из боя. Поминутно теряя сознание, он продолжал командовать, выполнять боевую операцию и вести машину к цели, которую теперь он видел уже только сердцем. И блестяще выполнил задание. Подобного случая я за свою долгую военную жизнь не помню…»

За этот подвиг гвардии лейтенант Эдуард Асадов был награждён орденом Красной Звезды. Эдуард Асадов также удостоен звания почётного гражданина города-героя Севастополя.

«Всю войну провоевал я в подразделениях гвардейских миномётов («катюши»). Это было замечательное и очень грозное оружие. Сначала воевал под Ленинградом. Был наводчиком орудия. Потом офицером, командовал батареей на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. Воевал неплохо, мечтал о победе, а в перерывах между боями писал стихи. В битве за освобождение Севастополя, в ночь с 3 на 4 мая 1944 года, был тяжело ранен. Потом — госпиталь. Стихи между операциями…»

Ранение 20-летнего лейтенанта Асадова было страшным. Красавец с яркими, выразительными глазами, мечтавший о театральной карьере, почти потерял переносицу и практически ослеп. Полтора года Эдуард пролежал в госпитале, перенёс 12 операций, но вернуть зрение ему не удалось. С того времени Асадов был вынужден до конца жизни носить чёрную полумаску на лице, навсегда провалившись «в бархатную тьму».

«Между операциями были стихи, записанные медсёстрами. (…) Когда сознание приходило — диктовал по два-три слова на открытку маме, стараясь избежать тревожных слов. Когда уходило сознание, бредил. Было плохо, но молодость и жизнь всё-таки победили».

Всё, что смогу, ощупаю руками,

В бой с мраком вступит память,

как боец,

Я память подновлю друзей

глазами,

Я буду видеть сердцем, наконец!

(«Снова в строй»).

Поэт Эдуард Асадов научился «видеть сердцем». Он вновь стал писать стихи. Писал и ночью, и днём, и до, и после операции, писал настойчиво и упорно. Чтобы беспристрастно оценить их достоинство, он решил послать свои творения Корнею Чуковскому, которого знал как жёсткого и беспощадного критика. Через несколько дней пришёл ответ. По словам Эдуарда, от посланных им стихов «остались, пожалуй, только его фамилия и даты, почти каждая строка была снабжена пространными комментариями Чуковского». Но самым неожиданным оказался вывод: «…Однако, несмотря на всё сказанное выше, с полной ответственностью могу сказать, что вы — истинный поэт. Ибо у вас есть то подлинное поэтическое дыхание, которое присуще только поэту! Желаю успехов.

К. Чуковский». Значение этих искренних слов для пишущего юноши трудно было переоценить.

«В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького. Первыми литературными учителями моими были: Чуковский, Сурков, Светлов, Антокольский. Институт окончил в 1951 году. Это был «урожайный» для меня год. В этом году вышла первая книга моих стихов «Светлые дороги», я был принят в члены партии и в члены Союза писателей».

1 мая 1948 года в журнале «Огонёк» появилась первая публикация стихов Эдуарда Асадова.

«Никогда не забуду этого 1 мая… И того, каким счастливым я был, когда держал купленный возле Дома учёных номер «Огонька», в котором были напечатаны мои стихи. Вот именно, мои стихи, а не чьи-то другие! Мимо меня с песнями шли праздничные демонстранты, а я был, наверное, праздничнее всех в Москве!»

Я так стихи хочу свои писать,

Чтоб каждой строчкой двигать

жизнь вперёд.

Такая песня будет побеждать,

Такую песню примет мой народ!

(«Я так стихи хочу свои писать…»).

Через год его поэма «Снова в строй» была вынесена на обсуждение в Союзе писателей, где получила высокое признание таких именитых поэтов, как Вера Инбер, Степан Щипачёв, Михаил Светлов, Ярослав Смеляков.

Сборники стихов Асадова «Светлые дороги», «Снежный вечер» (1956), «Солдаты вернулись с войны» (1957) свидетельствовали, что поэт победил то одиночество, тот мрак, в которые его ввергла война. Он снова в строю, снова сражается, но теперь его оружие — слово.

— В чём смысл твоей жизни? —

Меня спросили. —

Где видишь ты счастье своё, скажи?

— В сраженьях, — ответил я, —

против гнили

И в схватках, — добавил я, —

против лжи!

Ещё я хочу, чтоб моя строка

Могла б, отверзая тупые уши,

Стругать, как рубанком,

сухие души

До жизни, до крохотного ростка!

(«О смысле жизни»).

Среди гнили — воровство, корыстолюбие, предательство, «свободная» любовь, которые уже невидимо подтачивали нравственность советских граждан, — поэт бичует «липкие и подленькие руки», которые «прут и прут» в собственные норы государственные богатства.

И пока от житницы Отчизны

Этих рук, как псов, не отогнать,

О какой там распрекрасной

жизни

Можно говорить или мечтать?..

(«Клейкие руки»).

Так же яростно Асадов выступает против вещизма:

Ах, вещи, вещи! — истуканы душ!

Ведь чем жадней мы их

приобретаем,

Тем чаще что-то светлое теряем,

Да и мельчаем, кажется, к тому ж.

(«Души и вещи»).

Убогим мещанским ценностям Эдуард Асадов противопоставляет красоту, которой нет цены, — природу родного края.

Маленький жук золотою каплей

Висит и качается на цветке,

А в речке на длинной своей ноге

Ива нахохлилась, будто цапля.

(«В лесном краю»).

На сугробах птичий росчерк,

Ель припудрена снежком,

Дятел, греясь, как извозчик,

О крыло стучит крылом.

(«В тайге»).

Одна из основных тем в творчестве Эдуарда Асадова — тема Родины. Советскую Родину он видит то в образе своей мамы, то первой учительницы — тоненькой, строгой, с длинной косой. Родина — та красивая, словно сошедшая с суриковских полотен девушка, которая вывела его, заблудившегося мальчишку, из суровой тайги. Она же — солдатская мать, скирдующая солому «холодным вечером подо Мгой», и плачущая медсестра, бегущая спасать раненого лейтенанта Асадова.

А в час, когда, вскинут

столбом огня,

Упал я на грани весны и лета,

Ты сразу пришла. Ты нашла меня.

Даже в бреду я почуял это…

(«Родине»).

Очень актуально звучит сегодня ещё одно патриотическое стихотворение Эдуарда Асадова:

Россия начиналась не с меча,

Она с косы и плуга начиналась.

Не потому, что кровь не горяча,

А потому, что русского плеча

Ни разу в жизни злоба

не касалась.

(«Россия начиналась не с меча»).

И всё же особую популярность в 1950—1970-е годы приобрела любовная лирика Эдуарда Асадова. Читателей привлекала воспеваемая поэтом чистота этого чувства.

О любви неистовый разбег!

Жизнь, что обжигает

и тревожит.

Человек, когда он человек,

Без любви на свете жить

не может.

(«Улетают птицы»).

Сюжеты поэм и некоторых стихотворений Эдуарда Асадова настолько интересны, что по ним можно снимать замечательные лирические фильмы («Они студентами были…», «Трусиха», «Гостья», «Петровна», «Баллада о друге», «Поэма о первой нежности», «Стихи о рыжей дворняге» и др.). Среди родственников поэта встречаются люди разных национальностей. Но все они, как на подбор, были интеллигентными и умели любить, как никто другой. Искренние чувства испытывали друг к другу родители Эдуарда, сам он тоже не был обделён любовью. В браке с Ириной Викторовой у него родился сын Аркадий.

Из-под ресниц засияв у сынишки,

Снова глаза мои смотрят на свет!

(«Моему сыну»).

К сожалению, этот семейный союз для Эдуарда Аркадьевича оказался непрочным, зато со второй женой, Галиной Разумовской, он прожил 36 лет.

Не привыкайте никогда к любви!

Не соглашайтесь, как бы ни устали,

Чтоб замолчали ваши соловьи

И чтоб цветы прекрасные увяли.

(«Не привыкайте никогда

к любви!»).

Много стихов поэт посвятил доброте. По словам писателя Юрия Прокушева, «доброта Асадова — это доброта сильного и мужественного человека. Доброта, которая, сталкиваясь со злом, не отступает, а ведёт бескомпромиссный нравственный бой». Но я приведу здесь свои любимые лирические строки Эдуарда Асадова:

Когда ж ты добрее,

чем синь в поднебесье,

А в сердце и свет, и любовь,

и участье,

Ты даже не знаешь, какая ты песня,

И даже не знаешь,

какое ты счастье!

(«Ты даже не знаешь…»).

В 1960-х годах поэт Асадов обрёл всесоюзную славу, которая достигла пика к середине 1970-х. «Если вы спросите молодого рабочего или студента, каких поэтов он знает, какие поэты ему интересны, он назовёт несколько разных имён и фамилий. Но среди них непременно будет Эдуард Асадов», — писал тогда поэт Евгений Долматовский.

Сборники стихов Асадова выходили тиражами по 100 тысяч экземпляров и мгновенно раскупались в книжных магазинах. Бюро пропаганды Союза писателей СССР, Москонцерт и разные филармонии организовывали его литературные встречи в концертных залах страны, вмещающих до 3000 зрителей. На протяжении 40 лет эти мероприятия проходили с аншлагами.

Не веря ни злым

и ни льстивым судьям,

Я верил всегда только

в свой народ.

И, счастлив от мысли,

что нужен людям,

Плевал на бураны и шёл вперёд.

(«О смысле жизни»).

«Одной из особенностей Асадова, как в поэзии, так и в прозе, — отмечал в 1995 году писатель Сергей Баруздин, — является его необычайная оптимистичность. Каждая страница асадовской прозы дышит неколебимой добротой, любовью к людям, верой в победу справедливости над силами зла…»

Но в завершение своей книги «Интервью у собственного сердца», изданной уже в 2001 году, Эдуард Асадов вынужден был с грустью констатировать: «В стране объявлена так называемая приватизация. По сути же — самая беззастенчивая грабиловка. (…). Однако рушились не только политика и экономика, с благословения и при открытой поддержке Запада разрушалась в нашей стране и культура. Та самая великая культура, которая всегда стояла во главе всей духовной жизни планеты!» Произнося эти строки, Асадов продолжал свою борьбу за правду, по крупицам собирая её среди завалов лжи.

И под ветрами с четырёх сторон

Иду я в бой, как в юности когда-то,

Гвардейским стягом рдеет

небосклон,

Наверно, так вот в мир я

и рождён —

С душой поэта и судьбой

солдата.

(«Всегда в бою»).

Эдуард Асадов — выдающийся советский поэт, прозаик, переводчик, автор около полусотни книг, умер 21 апреля 2004 года. Похоронен в Москве, на Кунцевском кладбище.

Будет сумрак розоветь слегка,

Будут спать ещё цветы и дети.

И лишь я однажды на рассвете

Растворюсь, как тают облака…

(«Нет, не льщусь я словом «ветераны»).

«В музее героической обороны и освобождения Севастополя лежат старая полевая сумка, письма и фотография Эдуарда Асадова, грампластинка с записью его голоса. Но, право же, ещё надёжнее хранятся имя и стихи поэта в душах читателей», — написал однополчанин Асадова, генерал-лейтенант Иван Стрельбицкий в книге воспоминаний о поэте «Ради вас, люди».

Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.