Музыкальная афиша апреля в Петербурге была почти вся прокофьевской: в городе проходил фестиваль, посвященный 125-летию композитора, центром которого в очередной раз стала Академическая капелла имени М.И. Глинки – старейшее музыкальное учреждение России. Художественным руководителем капеллы и вдохновителем фестиваля в честь Прокофьева является народный артист СССР Владислав Чернушенко. В исполнении музыки Прокофьева в разных залах города приняли участие Академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича (художественный руководитель – народный артист СССР Юрий Темирканов), Мариинский театр под руководством народного артиста России Валерия Гергиева. Специальный вечер «Посвящение Прокофьеву» устроил Михайловский театр (бывший Академический театр оперы и балета имени М.П. Мусоргского). Любителям музыки были представлены почти все жанры музыкального творчества композитора: опера, балет, фортепианные и скрипичные концерты, симфонии, камерные произведения, сочинения для хора и оркестра. В музыкальных вечерах принимали участие ведущие дирижеры города – народные артисты СССР Владислав Чернушенко, Александр Дмитриев, народные артисты России Валерий Гергиев, Александр Чернушенко.

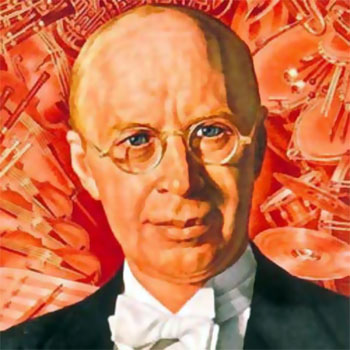

СРЕДИ многих воспоминаний об одном из великих, неповторимо своеобразных музыкантов ХХ века – Сергее Сергеевиче Прокофьеве – особенно интересно одно, рассказанное им самим в начале краткой автобиографии: «Вступительный экзамен прошел довольно эффектно. Передо мной экзаменовался мужчина с бородой, принесший в качестве всего своего багажа романс без аккомпанемента. Я вошел, сгибаясь под тяжестью двух папок, в которых лежали четыре оперы, две сонаты, симфония и довольно много фортепианных пьес. «Это мне нравится!» – сказал Римский-Корсаков, который вел экзамен».

И это сказано мальчиком тринадцати(!) лет. Если в этом возрасте ребенок может «сгибаться под тяжестью» своих сочинений, то биография композитора заслуживает внимания с самых ранних лет его жизни, а сам сочинитель заслуживает термина «вундеркинд». В петербургскую консерваторию с таким творческим багажом Сережу конечно приняли.

Так кто же он такой, неожиданный, эпатажный, ни на кого не похожий, часто парадоксальный, гениальный Сергей Прокофьев? Почему его музыка уже второе столетие привлекает внимание исполнителей и слушателей в разных уголках нашей земли? И почему более ста лет и в наши дни лучшие залы и музыкальные коллективы мира включают его произведения в свой репертуар?

Попытаемся хотя бы чуть-чуть ответить на эти важные вопросы. Ведь выросло уже поколение, которое ничего не знает о нашем великом соотечественнике.

В декабре 1918 года семнадцатилетний Прокофьев впервые выступил в публичном концерте. В числе других фортепианных пьес он сыграл «Наваждение», в которой слышится типично прокофьевская остро диссонирующая гармония, пружинистая ритмика. Критика реагировала мгновенно: «Молодой автор, еще не закончивший своего художественного образования, принадлежа к крайнему направлению модернистов, заходит в своей смелости гораздо дальше современных французов». Ярлык приклеен: «крайний модернист».

Тут надо заметить, что в первое десятилетие ХХ века написание вопреки академическому стилю было модным. Этот «новый» стиль проявлялся и в литературе (вспомним хотя бы Владимира Маяковского). Поэтому молодому Прокофьеву можно простить его увлечение новыми приемами музыкального письма. Он даже пытался исполнять фортепианные произведения Арнольда Шёнберга, еще не создавшего свою додекафоническую систему, но уже писавшего «остро». Но и всё! Он никого не копировал, не подражал никому. У него все более ярко проявлялось умение писать в броской, волевой, упругой манере, в чем-то похожей на манеру письма Маяковского. Это был поиск новых путей в музыке, которые нащупывал гениально одаренный человек. Причем этот поиск не надо путать с «конструированием» музыки, чем занимаются авторы разных течений авангарда.

Консервативная критика сердито обрушилась на непривычную музыку никому не известного юнца. С консерваторским начальством и педагогами Прокофьев не нашел общего языка. Наиболее близко он сошелся с Н.Н. Черепниным, преподававшим дирижирование, и с Н.Я. Мясковским.

На фестивале один из «острых» фортепианных концертов – Первый – был с блеском исполнен выдающимся петербургским пианистом, лауреатом международных конкурсов Мирославом Култышевым с оркестром Академической капеллы под руководством народного артиста России Александра Чернушенко. Д.Б. Кабалевский писал: «…Первый фортепианный концерт – сочинение двадцатилетнего композитора – вызвал такую критическую бурю, каких давно не знала русская музыкальная жизнь. Восторженные голоса смешались в этой буре с голосами, решительно отвергавшими и само сочинение, и его юного автора. Концерт оказался слишком необычным, и не столько по форме, языку и пианистическим приемам (хотя здесь было немало нового!), сколько по взрывчатой силе своего жизненного содержания, остро контрастировавшего с анемичной музыкой декадентских салонов того времени. Жизнь решила этот спор, решила не торопясь, но уверенно; более сорока лет Первый концерт Прокофьева исполняется во всем мире…»

Поразить, эпатировать публику – Прокофьев умел и любил это делать. Не только выбор сюжета, но и само название первой комической оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» говорило о сочувствии композитора идеям театрального авангарда начала ХХ века.

Невзирая на критику, Прокофьев уверенно шел по пути обновления русского искусства, поддерживаемый передовыми музыкантами, а также писателями, художниками, артистами, приветствовавшими его редкий талант. Среди них были и А.М. Горький, и молодой В.В. Маяковский, сразу же протянувший руку дружбы своему талантливому современнику. Когда Прокофьеву было двадцать семь лет, Владимир Маяковский подарил ему одну из своих книг с шутливой надписью: «Председателю земного шара от секции музыки – председатель земного шара от секции поэзии. Прокофьеву – Маяковский».

Революцию в октябре 1917-го Прокофьев встретил радостно, видя в ней долгожданное освобождение от всяческой рутины и мертвой казенщины николаевской России. Но тогда ему почему-то казалось, что Россия, охваченная огнем гражданской войны, не будет интересоваться его музыкой. Как он ошибался!.. Тем не менее по ходатайству А.В. Луначарского, с разрешения советского правительства Прокофьев в 1918 году уехал на гастроли за границу.

В начале он концертировал в Японии, а оттуда направился в США. В своих воспоминаниях Прокофьев пишет: «Из Иокогамы, с чудесной остановкой в Гонолулу, я перебрался в Сан-Франциско. Там меня не сразу пустили на берег, зная, что в России правят «максималисты» (так в то время в Америке называли большевиков) – народ не совсем понятный и, вероятно, опасный. Продержав три дня на острове и подробно опросив («Вы сидели в тюрьме?» – «Сидел». – «Это плохо. Где же?» – «У вас, на острове». – «Ах, вам угодно шутить!»), меня впустили в Соединенные Штаты».

Три с половиной года, прожитых в США, прибавили к списку сочинений Прокофьева оперу «Любовь к трем апельсинам» и несколько камерных произведений. Он выступал с исполнением своей музыки во Франции, Англии, Германии и в других странах. Передовые люди Запада с изумлением слушали его могучую и волевую музыку, ощущая в ней дух и атмосферу преображающейся России.

За границей им были написаны балеты «Стальной скок», «Блудный сын», «На Днепре», драматическая опера «Огненный ангел» (по роману В.Я. Брюсова), новые сонаты, концерты, камерные и оркестровые сочинения.

В 1927 году Сергей Прокофьев совершил большое концертное турне по Советскому Союзу. Он был обворожен ленинградской постановкой оперы «Любовь к трем апельсинам», приемом, оказанным ему как композитору и пианисту в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе. Он как бы заново надышался воздухом родной земли.

Из произведений конца 20-х годов наиболее интересны Третья симфония и балет «Блудный сын», поставленный в мае 1929 года. Этот балет явился подступом к трем замечательным балетам («Ромео и Джульетта» (1936), «Золушка» (1941), «Сказ о каменном цветке» (1949)), написанным Прокофьевым после возвращения на родину и сильно умножившим его мировую славу.

Балетом «Ромео и Джульетта», отметим особо, Прокофьев поднял уровень балетной музыки на такую ступень, которой после Чайковского, Глазунова и Стравинского она не достигала, что поставило новые задачи перед каждым композитором, пишущим балетную музыку. На фестивале в Академической капелле симфоническим оркестром капеллы под вдохновенным руководством Дениса Лотоева была великолепно исполнена сюита из музыки к этому балету.

О ВОЗВРАЩЕНИИ домой Прокофьев мечтал давно. В мемуарах одного из его французских приятелей приводятся высказывания Сергея Сергеевича: «Воздух чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский и нет ничего более вредного для человека, чем жить в ссылке, находиться в духовном климате, не соответствующем его расе. Я должен снова окунуться в атмосферу моей родины, я должен снова видеть настоящую зиму и весну, я должен слышать русскую речь, беседовать с людьми, близкими мне. И это дает мне то, чего так здесь не хватает, ибо их песни – мои песни».

В 1933 году Сергей Прокофьев вернулся на родину и окончательно обосновался в Москве. Но родина изменилась. За шестнадцать послереволюционных лет выросла новая аудитория со своими убеждениями, запросами, вкусами. Это была не та аудитория, которую Прокофьев помнил по годам своей молодости, и не та, которую он встречал за рубежом. Гигантски выросла, как пишет музыковед Л. Энтелис, художественная, эстетическая культура, связанная с революционным мировоззрением, дающим возможность свободно воспринимать и так же трактовать явления жизни, чувствуя и понимая, куда движется история.

И ПРОКОФЬЕВ стал пробовать и применять свои силы в новых для себя условиях. В течение двадцати лет он активно участвовал в создании советской музыки как ее самый выдающийся и прославленный мастер. Он писал музыку для кино («Поручик Киже», «Александр Невский», «Иван Грозный»), для театральных постановок, спортивных праздников, детских концертов.

К жанру киномузыки и музыки для драматического театра Прокофьев обращается неоднократно. Особое место здесь занимает музыка к двум фильмам Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и «Иван Грозный». В «Александре Невском» (1938) музыка продолжает линию эпического симфонизма, идущую от А.П. Бородина. Такие эпизоды, как «Вставайте, люди русские!», «Русь под игом монгольским», «Ледовое побоище», захватывают вас своей реалистической силой и строгой монументальностью. Прокофьев не иллюстрирует происходящее на экране, в кадре, а дает как бы симфоническое обобщение событий. Музыка здесь имеет очень ценное самостоятельное значение, что и подтвердила созданная на ее основе кантата «Александр Невский» для симфонического оркестра, хора и солистки, занявшая видное место на симфонических эстрадах мира.

В советские годы Сергей Сергеевич особенно охотно писал для музыкального театра, стремясь приблизить к современности традиционные жанры оперы и балета. Его оперы «Семен Котко» (по повести В.П. Катаева «Я сын трудового народа», 1939) и «Повесть о настоящем человеке» (по книге Б.Н. Полевого, 1948) повествуют о героике гражданской и Великой Отечественной войн.

Замечательные страницы музыки заключены в кантате Прокофьева, посвященной двадцатилетию Октября (1937). Тексты для нее взяты из «Коммунистического манифеста», «Тезисов о Фейербахе», из книги В.И. Ленина «Что делать?», из Конституции Советского Союза. Возникло необычное произведение огромной художественной и публицистической силы. А в конце 1950 года прозвучала торжественная и строгая оратория «На страже мира» на стихи С.Я. Маршака. «Я хотел выразить в этой вещи свои мысли о мире и войне, уверенность, что войны не будет, что народы земли отстоят мир, спасут цивилизацию, детей, наше будущее», – писал автор.

Нельзя не отметить, что Прокофьев был великолепным пианистом, прославленным исполнителем своей музыки. Но и другие пианисты, такие как Софроницкий, Нейгауз, Гилельс, Юдина, Рихтер, а за ними и более молодые ввели в свой репертуар прокофьевские сонаты, обнаруживая в этом богатейшем мире образов, идей, душевных состояний все новые и новые глубины.

Наибольшей популярностью пользуется Третий фортепианный концерт. На фестивале его исполнила финская пианистка Ева Маттила вместе с симфоническим оркестром капеллы под управлением Дениса Лотоева, ученика Владислава Чернушенко и дирижера-ассистента народного артиста СССР Владимира Федосеева – художественного руководителя академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. В этом концерте царит «русский дух» в языке, в образах, то по-свирельному задушевных (вступление), то по-кощеевски зловеще-сказочных, то размашистых, как щедрая сила русского молодечества. Этот концерт популярен, может быть, еще и потому, что в нем слышится голос фортепианного «всемогущества», заставляющий вспомнить о пафосе концертов Чайковского и Рахманинова. Эту особенность концерта образно и ярко выразил поэт Константин Бальмонт: «И в бубен солнца бьет непобедимый скиф».

Огромные труд и талант, вложенные Прокофьевым в создание ярких крупных произведений советской музыки, были высоко оценены Родиной. В 1947 году ему было присвоено почетное звание «Народный артист РСФСР». Прокофьев шесть раз удостаивался Сталинской премии, а в 1957 году, уже посмертно, за сочинение Седьмой симфонии композитор был удостоен высшей награды Советского Союза – Ленинской премии.

ТВОРЧЕСТВО Прокофьева оказало и продолжает оказывать заметное влияние на отечественных и зарубежных композиторов. Его произведения постоянно исполняются выдающимися пианистами, скрипачами, симфоническими оркестрами во всех странах мира. Его оперы «Обручение в монастыре», «Война и мир», «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке» с большим успехом шли и идут на многих сценах мира.

Прокофьев очень много сделал для развития отечественной и мировой музыки, внес большой вклад в дело музыкального и патриотического воспитания не одного поколения русских советских людей. Поэтому о нем можно смело сказать, что великий музыкант нашел свое место и среди великих преобразователей жизни.

Посвящая все свое время творчеству, с полной ответственностью относясь к миссии композитора-воспитателя народных масс, Прокофьев в 1951 году заявил в печати: «Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, как и поэт, ваятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен украшать человеческую жизнь и защищать ее. Он прежде всего обязан быть гражданином в своем искусстве, воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему».

Юрий СИДОРОВ,

профессор,

доктор технических наук

Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.